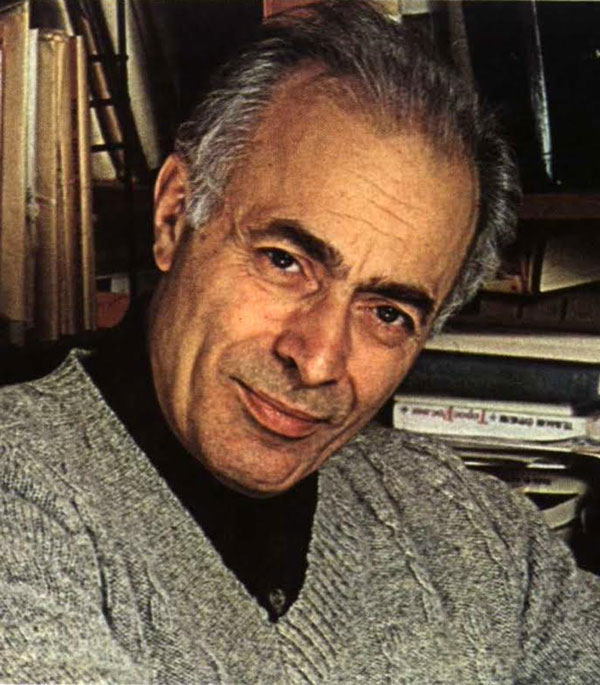

Мицос Александропулос родился в местечке Амальяда 26 мая 1924 года. В юношеские годы участвовал в движении Сопротивления, с 1942 года стал членом ЭАМ молодежи (Национальный освободительный фронт).

Мицос Александропулос родился в местечке Амальяда 26 мая 1924 года. В юношеские годы участвовал в движении Сопротивления, с 1942 года стал членом ЭАМ молодежи (Национальный освободительный фронт).

Под псевдонимом Сфирис посылал фельетоны в газету “Кафимерина Неа”. В конце 1949 года был вынужден уехать из Греции, первоначально в Бухарест, а после, в 1956 году, в Москву, где жил до 1975 года. В 1953 году был трижды осужден военным судом г. Янина и приговорен к смертной казни.

В 1957 году в Москве он знакомится с Софией Ильинской, тогда студенткой 2-ого курса классической филологии МГУ, и женится на ней в 1959 году. У них родилась дочь, Ольга Александропулу.

Сам он говорил: “Мне кажется, что я все время писал одну и ту же книгу, хотя нигде нет повтора в ритме, в темах, в формах, в манере письма”.

В творчестве Мицоса Александропулоса переплелись две культурные и литературные традиции – греческая и русская. Русская часть его творчества завершилась биографическим романом “Толстой” и посвящением трагической судьбе Осипа Мандельштама “Осип Мандельштам. Встретимся снова в Петербурге” – это его последняя книга.

Он работал во многих жанрах, от рассказа до путевых эссе, был прозаиком, эссеистом, переводчиком.

Источник https://www.livelib.ru/author/111460-mitsos-aleksandropulos

Роман-дилогия “Ночи и рассветы” состоит из двух книг — «Город» и «Горы», рассказывающих о двух периодах борьбы с фашизмом в годы второй мировой войны.В первой части дилогии действие развертывается в столице Греции зимой 1941 года, когда герой романа Космас, спасаясь от преследования оккупационных войск, бежит из провинции в Афины. Там он находит хотя и опасный, но единственно верный путь, вступая в ряды национального Сопротивления.Во второй части автор повествует о героике партизанской войны, о борьбе греческого народа против оккупантов.Эта книга полна суровой правды, посвящена людям мужественным, смелым, прекрасным.

ГОРОД

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Замученный город не знает покоя.

Яннис Рицос

I

Маленькая площадь открылась перед ним, съежившаяся, погруженная в молчание. Вечерело. За тусклыми стеклами кафе горели безжизненные огни. Взгляд Космаса ненадолго остановился на большом окне над центральным входом в бар «Александр Великий». Стекло было желтым и запотевшим.

Дул холодный ветер, со свистом врывавшийся на площадь с северных улиц. Зима уже прошла, но было все еще холодно. Очень суровая выдалась в этом году весна. И лучше не будем называть ее весной. Это была свирепая старуха с косой, сеющая голод и смерть.

Прохожие шли согнувшись, почти бегом, — молчаливые тени. Было очень тихо. Космасу показалось, что стоит ему закричать — и он услышит, как его голос, уходящий и вновь возвращающийся, мечется от стены к стене.

Эта площадь — центр города. Шесть улиц расходятся отсюда и достигают самых окраин. Здания в основном старые, двухэтажные. Только на западной стороне высится большой новый дом в шесть этажей. На первом этаже аптека. В других зданиях рестораны или кафе, наверху — гостиницы. Сейчас все занято немцами и итальянцами. Но некогда славные названия — «Дворец гостеприимства», «Гостиница Мажестик», «Зевс Олимпийский», «Гранд-отель» — еще не стерлись с заржавевших вывесок. Перед гостиницами широкие тротуары, и площадь, возвышающаяся над ними, похожа на большую эстраду, выложенную плитами, окаймленную лавочками и цветочными киосками. И лавки, и киоски теперь закрыты. На дверях большие засовы и толстые ржавые замки. Мраморные лестницы, с четырех сторон поднимающиеся к площади, черны от грязи, высохшие стебли плавают в запущенных цветочных вазах.

Космас собрался перейти площадь. Но из-за угла вдруг выскочил немецкий грузовик и с ревом пронесся мимо. Будто подкарауливал, чтобы наброситься, как только он сойдет с тротуара. За первым грузовиком мчались другие. В кузовах стояли солдаты — каски, шинели, нацеленные в небо дула автоматов.

На краю тротуара собрались прохожие, пережидавшие, когда минует колонна. Но грузовики все шли один за другим, с грохотом преодолевая подъем на площадь. Немцы молчали, лишь толстый коротышка в последней машине смешно вытаращил глаза, открыл рот и втянул щеки, издеваясь над худобой голодающих. Проезжая мимо Космаса, он потерял равновесие и схватился за плечи товарищей. Те поддержали его, он выпрямился и залился смехом. Он смеялся, пока грузовик не исчез за поворотом.

Космас взбежал по ступенькам и, оказавшись возле лавочек, увидел на другом конце площади темную шевелящуюся массу. Он отчетливо различил большую железную решетку, лежавшую над подземным вентилятором; человек двадцать шагали по ней, сгорбленные и безмолвные. Космас не знал, что это за люди и что они здесь делают. Но их сгорбленные фигуры поразили его. И больше всего потрясло их молчание.

Каким он увидит голодающий город, Космас себе примерно представлял. С месяц назад к ним в провинцию приехал парикмахер. Он рассказывал, что люди умирают на улицах, на рассвете катафалки не успевают их подбирать, кладбища переполнены, хоронить негде. Да и сам парикмахер изрядно опух. В первый раз в тех местах узнали, что человек может растолстеть от голода. «Смерть от голода — сладчайшая смерть, — убеждал парикмахер, будто сам это испытал. — Все тело охватывает приятное оцепенение, и человек угасает, как птичка: сидит с вами, вдруг закрывает глаза и уходит из жизни. Или ложится в постель, засыпает и не просыпается…» От парикмахера они услыхали, что многие теперь не хоронят умерших родственников, а ночью на тележках тайком увозят на кладбище, чтобы никто не узнал об их смерти и карточка умершего осталась живым….

На верхней ступеньке лестницы сидел мужчина. С первого взгляда Космас принял его за нищего. Нищих он встречал на всем пути от вокзала до площади. Большинство из них сидели у дверей магазинов и по краям тротуаров. Другие смешивались с толпой. Они брели с мертвенным, застывшим взглядом, тихо и монотонно повторяя одно слово: «Голоден». Этот непрерывный шепот, вылетавший из голодных ртов, перерастал в крик, нависший над городом. Нищие брели не останавливаясь, они знали, что их никто не услышит. Здесь были женщины и маленькие дети, старики, мужчины средних лет и подростки. Наверно, такой же нищий сидел сейчас тут на ступеньке. Космас бегом спустился по лестнице. Но едва он сошел на тротуар, как его мысли снова вернулись к человеку, сидевшему на ступеньке. Космас остановился.

Его озадачила одна подробность: ему показалось, что на нищем был галстук-бабочка. Белая рубашка и черный галстук. Космас оглянулся. Действительно, у мужчины был галстук-бабочка. Он спал, голова у него откинулась, белая рубашка и галстук были видны отчетливо. Рядом на мраморной лестнице лежала шляпа. «Спит или умер?» — подумал Космас.

Он почувствовал острую жалость к этому человеку. Вероятно, потому, что это была первая жертва голода, которую Космас увидел своими глазами. Весь в черном, в шляпе, с галстуком-бабочкой на шее, маленький и щуплый, он, видно, отказался от всякой борьбы за жизнь и пришел на пустынную площадь, чтобы встретить здесь свой конец.

У Космаса был мешочек с черным изюмом. По дороге к площади Космас изрядно его опустошил, но и половины того, что осталось, будет достаточно. А может быть, уже поздно! Космас поднялся на несколько ступенек и нагнулся, чтобы положить изюм рядом со шляпой. Нагибаясь, он увидел опухшее лицо и глаза, открытые, неподвижные.

* * *

Мужчина в кожаной куртке проворно поднимался по лестнице. Космас окликнул его. Мужчина остановился в двух шагах и спросил:

— Только что?

Космас пожал плечами. Мужчина подошел, дотронулся до руки мертвого.

— Еще тепленький!

Были в его тоне и привычное безразличие, и дешевый цинизм — что-то неуместное, грубое.

— Многая лета живым! — продолжал неизвестный, вытирая руки о брюки. — Смотри, пожалуйста, явился сюда разнаряженный, как жених, — галстук, шляпа. Только лакированные ботинки в спешке забыл надеть…

Только тут Космас заметил, что мертвец бос. Одна нога совсем голая. На другой — дырявый носок, из дыры торчит большой палец.

Незнакомец обернулся и стал рассматривать Космаса.

— Родственник?

Космас покачал головой: нет.

Между тем мужчина увидел в руке Космаса горсть изюма.

— Ба-ба-ба!.. Изюмчик! Откуда, мой магараджа, это сокровище?

Его глаза так и шныряли от руки Космаса к карману мертвеца и обратно. Космас понял, что незнакомец подозревает его в воровстве.

— Я хотел отдать ему! Я думал, что…

— А!.. Ну, ладно, ладно! Тогда опусти-ка ты эту горсть мне в карман. Какая тебе разница?

— Хорошо. Но помоги мне унести его.

— Куда?

— Не оставлять же его здесь!

Незнакомец взял изюм, сунул его в карман брюк.

— Ты ведь нездешний? Приезжий?

— Приехал сегодня вечером.

— Из провинции?

— Из Пелопоннеса. А что?

Тот некоторое время подумал. Потом снова поднял на Космаса свой хитрый взгляд.

— Скажи, ты добирался морем?

— Нет, не морем, на поезде.

— Ну, пусть на поезде. Через Истм? Ты проезжал Истм? Проезжал!.. Что ж ты упустил случай и не бросился там с обрыва в Саронический залив?

Космас растерялся.

— Не обижайся. У нас в городе одна половина людей умирает, другая половина их хоронит. Что ты предпочтешь, что тебе больше по сердцу? Послушай моего совета, не раскаешься: отправляйся-ка ты прямиком назад, в Пелопоннес. Ну, а сейчас сделай доброе дело, подбрось сюда еще одну горсточку. — Он подставил карман куртки. — Не для меня, для детей. У меня два скелетика, два волчонка, которые только и ждут, чтобы я набил им животы. В один прекрасный день они растерзают меня, как настоящие волки. Разрази меня бог, если я вру! Спасибо! А еще одну можно, спаситель ты мой? Покорнейше благодарю. И послушай меня: дуй поскорее на вокзал. Не теряй ни секунды. И он повернулся, чтобы уйти.

— Одну минуту! — остановил его Космас. — Я хочу у тебя спросить…

— С удовольствием готов тебе услужить. Космас показал ему на людей, шагавших взад и вперед по железной решетке.

— Что они делают?

Незнакомец протянул:

— Загора-а-ают…

— Что?

— Греют косточки. Под решеткой проходит электричка, и оттуда поднимается теплый воздух. «Так зачем же нам, — говорят эти бедняги, — топить дома и влезать в лишние расходы, если можно провести ночь здесь?»

— И они ходят так до утра?

— Пока не приедут катафалки… Нужно очистить место: вечером явятся другие.

Космас проводил его взглядом, потом быстро спустился по лестнице.

Не успел он подойти к вентилятору, как перед ним выросла какая-то бесплотная фигура.

— Возьми! — сказал Космас, протягивая полную горсть изюма.

Это был человечек без возраста. Скелет, обтянутый высохшей, сморщенной кожей. Глаза устало смотрели из глубоких впадин.

— Возьми! — мягко повторил Космас.

Человек не пошевелился. Прошло немало времени, прежде чем он перевел взгляд на ладонь Космаса.

— Изюм! — проговорил он наконец.

Но не взял, а повернулся к товарищу, который подошел и остановился возле них.

— Смотри! — тихо сказал он ему.

Товарищ тоже не притронулся к изюму. Они так и стояли, наклонив голову, дуя на руки и переглядываясь, как заговорщики.

— Боженька ты мой, да что же это у него! — воскликнула какая-то женщина и подбежала к Космасу. — Если твоя мать жива, пусть будет она здорова до старости, а если нет, бог тебе воздаст. Дай мне, сыночек, положи сюда!

И она подставила карман пальто.

— Нет, нет, лучше не в карман! — тут же спохватилась она. — Он дырявый. Давай сюда. — И она протянула сложенные лодочкой ладони.

— Почем он у тебя, мой мальчик? В какую цену? — спросил высокий человек в очках.

— Даром! — ответил Космас. — Берите!

— Даром?!

— Берите, берите!

К нему протянулось несколько рук.

— Как мне отблагодарить вас, дитя мое? — растроганно сказал человек в очках и снова подставил ладонь. — Как мне выразить вам свою благодарность? Идите, идите сюда, погрейтесь! Здесь тепло…

— Я тороплюсь, — ответил Космас. — Я иду на улицу Регины, а мне сказали, что это далеко.

— Улица Регины? Вы там живете?

— Там живет мой друг.

— Это и в самом деле далеко. Вам нужно торопиться, мой мальчик.

Высокий господин поклонился, медленно прожевывая изюм, словно сытый хозяин, только что вставший из-за стола проводить своего гостя.

— Спокойной ночи! И доброго утра! — сказал Космас.

— Доброго утра!

* * *

Приказом Команде Пьятца{[1]} и немецкой комендатуры появляться на улице позже одиннадцати запрещалось. Патрули расстреливали нарушителей на месте.

Когда Космас добрался до улицы Регины, город обезлюдел. Космас постучался в дом № 18. Дверь приоткрыла старуха.

— Здесь живет…

Старуха протянула руку, схватила Космаса за плечо.

— Заходи скорее, сынок! — Ее голос дрожал, — А то убьют!

Он вошел в дом.

— Кого тебе нужно?

— Господина Энгонопулоса.

— Энгонопулос… Энгонопулос… — Старуха помешкала, будто пыталась снять с памяти паутину. — Что за Энгонопулос, сынок? Здесь нет никакого Энгонопулоса.

— Господин Андреас Энгонопулос.

— Господин Андреас…

Ты хочешь сказать — Андрикос!

— Да, да, господин Андрикос!

— Тогда пойдем. Возьми меня за руку, а то ушибешься.

Они вошли во двор.

— Вон там, — сказала старуха, показав на лестницу, ведущую в подвал. — Господин Андрикос живет вон там, внизу. Только он, наверное, спит сейчас. Но ты постучи, погромче постучи. Он глуховат…

Космас направился к лестнице.

— Подожди, я и не спросила, сынок, кем тебе доводится Андрикос. Вы родственники?

— Нет. Я друг Аргириса, его племянника.

— Кого-кого? — переспросила старуха, задержавшись в дверях.

— Аргириса. Вы знаете Аргириса, тетушка?

Старуха не ответила.

«Не расслышала», — подумал Космас и начал спускаться по лестнице.

* * *

Господин Андрикос открыл дверь, держа в руке свечу. Это был совсем седой мужчина. Поверх ночной рубашки он набросил черное пальто.

— Ты спрашиваешь Аргириса? — сказал он. — Аргириса?

— Да, мы одноклассники. И друзья. Я сегодня вечером приехал из провинции. Аргирис писал мне.

— Он писал тебе?

Космасу показалось, что господин Андрикос все еще не проснулся.

— Его нет дома? Он не живет с вами, господин Андрикос?

— Заходи, мой мальчик. На улице холодно. Заходи.

— Он не живет с вами?

— Не кричи. Входи. Входи и закрой дверь, сынок.

Когда они вошли в комнату, Андрикос поставил свечу на стол у кровати.

— Садись! Вон там садись, на стул. Передохни немножко и выслушай, что я тебе скажу.

Он хотел продолжать, но внезапно замолчал и грузно опустился на кровать. Потом взглянул на Космаса, опять попытался что-то сказать, но тут же бессильно положил руки на стол и опустил голову.

— Сегодня минуло десять дней. Десять дней, как он умер. Мы похоронили его ночью, словно собаку… Виноваты мы или нет, суди сам.

II

Космас лежал на диване рядом с кроватью Андрикоса.

Андрикос уже спал. Он храпел, и огонек свечи, стоявшей на столе, дрожал и извивался, будто убегая от преследования. Космас вышел во двор.

Было темно и знобко. Космас ощупью поднялся по лестнице и немного постоял, выжидая, когда глаза привыкнут к мраку. Запрокинув голову, он различил высоко-высоко над собой четырехугольник неба, усеянный частыми звездами, казалось, тоже дрожавшими от холода.

Кругом поднимались темные стены. Немного в стороне от лестнички, спускавшейся в подвал Андрикоса, виднелась железная винтовая лестница, прижавшаяся к стене; конец ее исчезал в темноте. Космас присел на ступеньку.

Он чувствовал, как ночной холод пробирает его до самых костей, но возвращаться в подвал не хотелось. Он закутался поплотней и попробовал собраться с мыслями.

Всякий раз, когда в его памяти вставал Аргирис, Космас вспоминал его улыбку. Умные глаза Аргириса были окружены лучиками морщинок, отчего он всегда казался веселым. Однако среди друзей Космаса не было ни одного, которому пришлось бы столько перестрадать. Когда Аргирису исполнилось три года, мать его убежала с каким-то железнодорожным служащим. Мальчика приютила тетка — акушерка Кассандра. Поэтому в школе Аргириса прозвали «акушеркой». Был он кротким и мягким — совсем не под стать дикой ребячьей вольнице. Шесть лет Космас и он вместе проучились в гимназии. Но все эти годы Аргириса будто и не было. О нем вспоминали редко, лишь в те минуты, когда хотелось посмеяться или когда возникала нужда в его математических способностях. Только это достоинство признавали за ним ученики и учителя. Никому не приходило в голову, какая сильная душа скрывается в этой болезненной фигурке. Событие, которое сделало их лучшими друзьями, произошло позже.

Шел второй день войны с Италией, 29 октября. Рано утром над маленьким городком появились самолеты. Ученики приняли их за греческие, высыпали во двор, стали махать платками и фуражками. Но вдруг один из самолетов отделился, сделал круг, снизился и сбросил две бомбы.

В тот же день около полудня по улицам пронесся крик: «Итальянцы!» Все наперебой говорили о том, что час назад в море показались военные корабли и высадили десант. От моря до города всего час пути, так что итальянцы могли нагрянуть с минуты на минуту. Женщины хватали детей и бежали в поле. С ними бежали и многие мужчины.

Но большинство, проводив жен и детей, собралось у мэрии. Мэр города скрылся. Исчез и начальник полиции. Мужчины требовали, чтоб им выдали оружие. Кое-кому удалось раздобыть старые одностволки, остальные вооружились ножами. Потом взломали магазин на площади и забрали там охотничьи ружья и порох. Дверь выломал священник, до этого трижды с распятием в руке тщетно вызывавший хозяина. Мужчины распределили оружие и стали строиться по отрядам. Послали за майором запаса Папафилисом, но майор заявил, что сопротивление бесполезно. Тогда его отправили домой и выбрали сразу трех командиров — священника, члена муниципалитета и рабочего с холодильного завода.

Отец Космаса в это время болел, но все же встал с постели и, взобравшись на стул, вытащил из щели в стене одностволку. Она была завернута в тряпку, покрытую толстым слоем пыли и паутины. Там же были спрятаны восемь зеленых от плесени патронов. Космас тоже хотел пойти с отрядами. Он вспомнил, что у соседа, старого учителя, — какой-то его предок участвовал в революции 1821 года{[2]} — на стене висят крест-накрест два ружья и ятаган.

Едва Космас подошел к дому и потянулся рукой к дверному молотку, как дверь отворилась и появился Аргирис. В руках у него было одно из ружей учителя. «Пойдем!» — сказал он Космасу. Но Космас зашел в дом за вторым ружьем. Учитель держал ружье на коленях и был готов к обороне. Выслушав Космаса, он встал и снял со стены ятаган. «Возьми, — сказал он, и голос его дрожал еще сильнее, чем руки, — и когда ты столкнешься с итальянцами, вспомни, сын мой, что этот ятаган носил у пояса старый Бурнас!» Космас впервые слышал о старом Бурнасе, но с трепетом взял заржавевший ятаган и бросился на улицу. Вместе с Аргирисом они побежали к морю.

С тех пор они стали друзьями. Ружье и ятаган они вернули учителю вечером того же дня: слух о военных кораблях оказался ложным. Но нескольких часов тревоги и смятения было достаточно, чтобы Космас открыл в Аргирисе то, чего не смог угадать в нем за все шесть лет учения, сидя с Аргирисом в одном классе и за одной партой.

В конце ноября они тайком уговорились уйти добровольцами на фронт. Первую попытку предприняли в начале декабря. Им удалось забраться в товарный вагон, но не успели они доехать до ближайшей станции, как железнодорожники обнаружили их и немедленно высадили. Потерпела неудачу и вторая попытка — уехать на автобусе, курсирующем до Патр. Водитель не только не посадил их, но и разгадал их тайну, и кое-что дошло до ушей Кассандры. Нужно было торопиться. На 27 декабря был назначен отъезд добровольческих отрядов в Лариссу. Эту возможность нельзя было упустить.

В ночь под рождество умер отец Космаса.

Аргирис уехал один.

Первое письмо от него Космас получил весной. Аргирис находился в Трикала, в военном госпитале. Бесчисленные страницы письма рассказывали о его приключениях. Он все-таки добрался до линии фронта. Его зачислили в запасную роту, потом он попал на передовую, получил ранение в бедро. Теперь рана заживала, и врачи собирались отправить его домой. Однако сам Аргирис рассудил иначе — он решил уехать в Афины.

Последнее письмо Космас получил из Афин в августе, через четыре месяца после начала оккупации. Аргирис работал в театре помощником механика сцены и мечтал стать режиссером. Он звал к себе Космаса. Если Космас приедет, работа для него найдется.

Уехать Космас не решался. Смерть отца связала его по рукам и ногам. «Мне стыдно, — писал он Аргирису, — при мысли о том, что я, взрослый мужчина, все еще сижу на шее у матери, которая превратилась в придаток своей машинки. Мы все распродали… Я только о том и мечтаю, чтобы найти какую угодно работу и хоть немножечко помочь ей. Я не могу ее покинуть. Мне трудно даже отлучаться из дому, я боюсь оставлять ее одну. У нее очень больное сердце…»

Отец и мать не были суеверными людьми. Как-то цыганка нагадала им, что они доживут до глубокой старости и умрут в один и тот же год. Покойный отец смеялся над этим пророчеством, но часто вспоминал его, чтобы поднять дух жене и сыну: «Гадалка нагадала мне, что я доживу до ста лет. И мы с тобой, жена, умрем вместе, в один и тот же год». Цыганка ошиблась на полвека. Отец не дожил до пятидесяти. Но второе пророчество не сошлось всего на несколько дней. Мать Космаса умерла в начале января, через год и девять дней после смерти мужа. Космас увидел ее недвижно склонившейся над машинкой. На столе стоял приготовленный для него обед: он был накрыт тарелкой и еще не остыл, рядом с солонкой лежали два куска кукурузного хлеба, прикрытые от мух полотенцем…

* * *

Моросит дождь. Какие-то люди поднимают гроб. Впереди семенит священник, за ним бегут босоногие ребятишки с крестами в руках. Спрятавшись под зонтик, запевает певчий. За пеленой слез и дождя все кажется тусклым и темным.

В тот день Космас и его мертвая мать навсегда покинули дом. Назад Космас уже не вернулся. Когда провожавшие стали расходиться с кладбища, прибежал запыхавшийся сосед: за Космасом приходили итальянцы. Утром в городе произошли аресты, были схвачены человек десять гимназистов, друзей Космаса: в новогоднюю ночь они собрались у одного из товарищей на дружескую вечеринку и засиделись до самого рассвета, пели национальные песни, произносили пылкие речи, ругали итальянцев и мечтали о победе греков.

* * *

Мартовским вечером на маленькой станции километрах в сорока от городка Космас ожидал поезд. Вагоны были переполнены, люди гроздьями свисали из тамбуров. Кое-как ему удалось забраться в окно.

В Коринфе, стоя в очереди на контроль, Космас почувствовал на себе чей-то взгляд. Он поднял глаза — на него смотрела маленькая женщина в черном.

Космас продвигался к контролю, она возвращалась. Два людских потока текли навстречу друг другу по узким коридорам, разделенным низкой дощатой перегородкой.

Они поравнялись.

— Космас? — спросила женщина, слабо улыбнувшись.

— Да. А вы, госпожа…

Женщина вздохнула.

— Горе мне! Неужели ты не узнал меня? Я госпожа Евтихия…

Боже мой! Госпожа Евтихия! Женщина-гигант, которая не могла пролезть ни в одну дверь. Когда-то госпожа Евтихия была учительницей Космаса. У нее был муж по имени Перикл, тоже настоящий гигант. В городке их окрестили «Титаник» и «Куин-Мэри».

— Как вы поживаете, госпожа Евтихия?

Она покачала головой. На глазах у нее были слезы.

— Как себя чувствует твой отец, дитя мое?

— Он умер, госпожа Евтихия.

— Не плачь! Я тоже потеряла своего Перикла… Ну, а твоя мать?

Космас не ответил.

— Бедняжка ты мой, крепись!

Евтихия приглушенно заплакала. И так, вся в слезах, еле волоча свои корзинки и стараясь не упасть под напором толпы, она все же ухитрилась достать маленький мешочек и передать его Космасу.

— Возьми, — сказала она.

Людское течение уносило ее все дальше и дальше.

— Там изюм. И послушай, родной мой: когда приедешь в Афины, постарайся встретиться с моим Феодосисом. Он служит в полиции, в первом участке.

— С Феодосисом?

— Да, повидайся с ним… — Ее голос потонул в общем гуле.

* * *

Поезд, как усталый дракон, тяжело подползал к Пелопоннесскому вокзалу. Смеркалось.

Космас стоял в тамбуре — мимо проплывали погруженные в темноту дома. Он с волнением пытался угадать, что скрывается за стеной этих домов, каков он, этот незнакомый город, огромный, молчаливый и загадочный.

Паровоз взревел, как раненое животное. Где-то вдалеке откликнулась сирена. Космасу она показалась ревом голодного минотавра. Таким представился ему город в этот первый вечер.

* * *

Паровоз дал еще один гудок. Пронзительно заскрежетали колеса.

III

Отец был маленький бледный человек, всегда утомленный жестокими приступами, но неизменно спокойный. У него болел желудок, и лучше всех средств помогал ему нагретый кирпич, Космас научился ухаживать за отцом. И когда тот в приступе боли падал на кровать, он шел к очагу, клал кирпич в огонь, а затем, обернув полотенцем, подавал его больному.

Большую часть времени отец проводил в постели. Из-за болезни ему пришлось оставить место писаря в мэрии, где он прослужил четверть века. После долгих хлопот удалось добиться государственной пенсии, которая и составляла единственный доход семьи. Если не считать приработков матери, проводившей дни и ночи за швейной машинкой.

Во время приступов мучения отца были невыносимыми: глаза наливались кровью и окаймлялись черными кругами, лицо становилось желтым, как воск, волосы слипались от пота. Вместе с отцом страдали мать и сын.

Кроме боли отца терзала тревога за судьбы близких. И прежде всего за сына. Все надежды он возлагал на аттестат зрелости. Только бы сыну удалось окончить гимназию, и тогда он отправит его к господину Теодору.

Господин Теодор! Для семьи он давно стал своим человеком, хотя никто, кроме отца, не был с ним знаком. История этого знакомства рассказывалась и пересказывалась много раз.

Отец был отличным рассказчиком. В особенном ударе он бывал по вечерам, когда боль утихала. За окном льет дождь, в камине горит огонь, в трубе завывает ветер и наполняет всю комнату дымом, светит прикрепленная к стене керосиновая лампа с разбитым стеклом, мать вяжет или шьет. Космас, ловко орудуя щипцами, воюет с огнем. Отец погрузился в их единственное кресло. Такие вечера были самыми счастливыми для семьи. Если б не они, как бы мог Космас понять, зачем люди выбиваются из сил, чтобы строить дома, заводить семьи, детей?

Истории отца были историями войн. Он надел форму в 1910-м и сбросил ее в 1922-м, Начал с ущелья Сарандапороса, дошел до Афьона-Карахисара{[3]}, последний патрон израсходовал в Смирне. Ему довелось разговаривать с королем Константином XII. («Почему, сержант, твой взвод идет вразброд?» — «Теснина, ваше величество!» — «Это голова у тебя тесновата!..» Вероятно, его величество не знал, что полчаса назад я потерял половину солдат и четыре пальца левой руки.) Не раз видел отец и «эту бездарь» Венизелоса{[4]}, на македонском фронте служил под командованием капитана В., которого несколько лет спустя ему пришлось конвоировать в военный трибунал{[5]}.

С господином Теодором отец познакомился накануне битвы в ущелье Крезны.

— …Был я в тот вечер дежурным по полку. Только-только принял дежурство от Дионисакиса Маврикоса, да сопутствует ему удача! Он служил в третьей роте, у капитана Милиаресиса. Стояли мы тогда в деревушке, было там домов сорок. Наверху расположился полковник Буласакос, глаза у него как у волка, бог его простит, вот как сейчас его помню, убили его эпистраты{[6]}. Он стоял за Венизелоса, но хороший был человек и настоящий патриот. Так вот, наверху жил полковник, а внизу несли дежурство по полку сержанты. На другой день нам предстояло ударить по ущелью. Приказ держался в секрете, но я уже знал о нем от Вангелакиса Кацаса, он был адъютантом майора Эвангелудиса. Пришел ко мне бедняга Вангелакис — сейчас он в Салониках, женился на еврейке и открыл гостиницу, — так вот, пришел он, бог ему поможет, ко мне в палатку и говорит: «Аристидис, давай поцелуемся, завтра будет бой, а мне приснился дурной сон. Я тебя вот о чем попрошу. Было у меня несколько золотых, и отдал я их в долг нашему земляку Галанису. Боюсь, как бы чего не вышло, — ведь золотые я берег для сестры Тасулы. И если — тьфу-тьфу, не сглазить! — случится беда, позаботься, чтобы деньги попали в руки Тасулы». Плохо истолковал свой сон Вангелакис. В ущелье Крезны погиб Галанис — упокой господь его душу! — и с ним пропали золотые.

Ну вот, только я принял дежурство, смотрю — входит ко мне солдат, одет, друзья мои, с иголочки. Будто с витрины сошел. Чистенький такой, наутюженный… «Осмелюсь доложить, господин сержант, солдат Марантис Теодор!» — «Марантис… Марантис? — говорю я. — Известная фамилия». — «Да, говорит, это фамилия министра!» Тьфу ты, черт! Беру я направление, читаю. И в самом деле, посылают его, Теодора Марантиса, в наш полк. Вот история. «Ну что ты будешь здесь делать? — говорю я ему. — Да ты знаешь, что такое фронт? Да видел ли ты хоть раз в своей жизни вошь?» — «Меня послали, господин сержант!» — «Кто?» Вот тут Теодор и рассказал мне, как он сюда попал. Служил он в генеральном штабе адъютантом генерала. Неделю назад приехал туда новый начальник, сторонник Венизелоса до мозга костей. Его брат подрался в парламенте со стариком Марантисом. И первым же приказом начальник отправил Теодора на фронт: поди, дескать, узнай, почем там фунт лиха, и пусть отец твой тоже узнает, как пускать в ход палку. «Ну и что мы теперь, спрашиваю, делать будем?» А что он мне может ответить? Он тут все равно что рыба на суше! «Ну ладно, говорю, ночуй сегодня здесь, а завтра я представлю тебя штабному офицеру». Сел он, зажег сигару, курит. Жалко мне его стало. Ну что толку от таких людей на фронте? Другое дело мы, народ привычный: и солнцем нас пропекло, и северные ветры задубили нашу кожу. Посидел я еще немного, привел в порядок бумаги и собрался обойти караулы. Увидел Теодор, что я поднялся, и тоже встает. «А где я буду спать, господин сержант?» — спрашивает он меня. «Ложись вон там, в углу, да и спи на здоровье». — «На полу?» «Гм, — думаю я про себя, — если б у каждого солдата была хоть завалящая, гнилая доска, чтобы прикорнуть на ней…» «Нельзя ли, спрашивает, господин сержант, найти кровать в каком-нибудь доме? Я могу заплатить!» — «Оставь-ка лучше при себе свои деньги, друг мой, — говорю я. — Посиди тут, подожди». Пошел я к Дионисакису Маврикосу, разбудил его, уговорил уступить свою кровать. Что с ним было делать, с таким никчемным?

Захожу я за ним утром, чтобы представить его штабному офицеру. «Господин сержант, — говорит мне Теодор, — все мои надежды на вас. Вы отнеслись ко мне как отец. Я знаю, что сегодня вечером полк вступит в бой. Нельзя ли не представлять меня штабному офицеру? Я никогда не забуду вам этого, господин сержант, ни я, ни мой отец. Вы получите все что угодно!» — «Что мне угодно? — говорю я ему. — Да мне ничего не нужно. Жаль мне тебя, пропадешь ни за что ни про что. Ну ладно, штабной офицер мой приятель». А штабным был у нас Фонтас Дакалос, турки убили его потом, при Иконио. «Если удастся, я с ним поговорю. А ты давай-ка извести своего отца, чтоб он поскорее забрал тебя отсюда». — «Спасибо, говорит, спасибо!» И — святой Георгий свидетель — целует мне руки! «Не пройдет, — говорит, — и двух-трех дней! Я уже послал отцу срочную телеграмму!» Поговорил я с покойным Фонтасом. Он согласился, но потребовал денег — водился такой грешок за покойником. Вот так и спасся бедняга Теодор. Прошло несколько дней, и приказом генерального штаба его срочно перевели в Афины. Прислал он мне оттуда открытку, — жаль, потерял я ее в бою вместе с рюкзаком. Подписал ее, как помню, и сам министр, господин Лампрос Марантис. Написал собственноручно: «И я приветствую тебя, мой славный сержант», — а внизу подписался…

Ну вот и думаю я, друзья мои: что было бы, если б мы с Фонтасом не спасли тогда Теодора? Полк потерял бы никуда не годного солдата, а государство — большого политика. Теодор стал министром в правительстве Пангалоса{[7]}. Потом он дважды был министром в правительстве Народной партии{[8]}. В тридцать третьем году я приехал в Афины показаться врачам и захотел повидаться с ним. Пошел в министерство. «Вряд ли он меня помнит», — думал я, но он, как только услышал мое имя, сказал секретарю: «Передай Аристидису, чтобы пришел вечерком в партийный клуб». Секретарь дал мне адрес. Я пошел туда вечером, но Теодора не застал. Смотрю, подъезжает секретарь на машине. «Прости, Аристидис, — говорит он, — но министра вызвал к себе господин президент. Министр просил тебя прийти завтра в министерство». Но я должен был уехать в тот же вечер. «Он будет огорчен, если не увидится с тобой». Но я все-таки уехал.

Отец больше не ездил в Афины и так и не повидался с господином Теодором. Но они обменялись несколькими письмами. Каждый раз, когда приближались выборы, господин Теодор вспоминал Аристидиса («Дорогой Аристидис, здравствуй!»). Сам он не выдвигал своей кандидатуры в провинции, но письмецо приносил местный представитель партии, адвокат с закрученными усами, господин Трихилос.

Потом наступила диктатура{[9]}, и господина Теодора отправили в ссылку. «Теодор, как видно, социалист, — говорил отец. — Он стоит за новые идеи». Космасу тоже казалось, что господин Теодор социалист, в библиотеке мэрии он нашел его книгу «О чертах христианского социализма, бытующих у некоторых племен Латинской Америки».

В тот вечер, когда Космас, отправляясь в столицу, садился в поезд, он не думал о господине Теодоре. Он не думал о нем и в те минуты, когда впервые ступил на землю голодного города.

Однако ночью, ворочаясь на диване Андрикоса и с тревогой размышляя о неизвестном будущем, он вспомнил о Теодоре. Кто еще в этом необъятном, чужом, замученном городе мог подать ему руку помощи в страшный час одиночества?

* * *

Андрикос где-то откопал телефонный справочник, и они стали его перелистывать. Нашли двух Марантисов, у обоих одинаковые имена и профессии: «Теодор Марантис. Адвокат».

Один из Марантисов жил на улице Фемистокла, другой — на улице Илии.

Едва рассвело, Космас отправился к другу своего отца.

IV

На улице Фемистокла ему открыла пожилая женщина в наброшенном на плечи мужском пальто.

Вид у нее был недовольный, и прежде чем объяснить причину своего визита, Космас несколько раз попросил извинения. Женщина посторонилась, давая ему дорогу.

— Господин Марантис немного болен… — И попросила не задерживать его слишком долго.

Они поднялись по лестнице и вошли в темную, холодную гостиную, где стоял одинокий столик и два-три ободранных кресла. Космас обернулся к женщине:

— Простите, я не ошибся? Господин Марантис, бывший министр?

Она не успела ответить. Внутренняя дверь отворилась, и перед Космасом появился мужчина. Высокий, в длинном халате. Старик.

— Я бывший адвокат, — сказал он и рассмеялся. — Прошу! — И нарочито медленным, изысканным жестом пригласил Космаса пройти в кабинет.

Космас робко пробормотал, что ищет господина Марантиса, то есть другого Марантиса, но не знает адреса, а по телефонному справочнику…

— Понимаю, — прервал адвокат его оправдания. — К сожалению, не в первый раз мне по несчастному совпадению фамилий выпадает честь встречать нежданных посетителей.

Он говорил, а его взгляд настойчиво изучал гостя.

— Из провинции? — внезапно спросил он.

— Теодор, — сказала женщина, стоявшая позади Космаса, — в дверях холодно…

— Совершенно верно, Анна, — адвокат не тронулся с места, — в дверях холодно, зато в комнате…

— Но здесь сквозняк!

— Прошу вас, мой юный посетитель! Здесь нам запрещают разговаривать. Проходите!

— Но я…

— Прошу вас. Целый век мой кабинет не видел посетителей. Сделайте одолжение.

Кабинетом служила полупустая комната: тяжелый черный стол, два кресла, такие же, как в гостиной, древний диван в углу. На подоконнике и на полу беспорядочные груды книг и пожелтевших от времени газетных пачек.

— Достоуважаемый родитель моего достоуважаемого родителя, — неожиданно начал адвокат, медленно и раздельно произнося каждое слово, — имел счастье в течение сорока лет служить Фемиде. После его смерти это служение продолжал мой достоуважаемый отец, а потом и я, однако мне оно счастья не принесло. Садитесь, дорогой мой.

Космас осторожно опустился на диван. Под тяжестью его тела диван отчаянно заскрипел и стал угрожающе проседать. Космас поднялся и примостился на краешке кресла.

— Ваше поведение, мой юный друг, — тем же тоном продолжал адвокат, — позволяет мне сделать вывод, что вы еще очень далеки от того, чтобы правильно оценивать истинное положение вещей. Etiam periere ruinae{[10]}.

Космас не уловил смысла слов и вопросительно посмотрел на адвоката.

— То, что вы видите в этой комнате, — последние свидетельства былого величия. Я не стал отдавать эти реликвии, и, конечно, не потому, что они представляют собой археологическую ценность. Нет, причина тут другая: они уже никуда не годятся. Разве что в печку, для которой мы пока используем более дешевое топливо — бумагу. Вы курите?

— Нет.

— Жаль.

Он сел в кресло у стола.

— То, что вы видите здесь, мой друг, — голос адвоката вдруг потерял напыщенность, зазвучал глухо и надломленно, — это все, что у меня осталось. Больше ничего нет. Да, пожалуй, и не нужно.

Космас не нашелся, что сказать. На полу он различал следы вынесенной мебели, на старых, выцветших обоях выступали темные пятна от висевших здесь картин. Уцелела только одна. На ней была изображена молодая женщина с очень тонкой талией, в старинной греческой одежде.

— Это бабушка, — сказал адвокат, не оглядываясь на портрет, висевший за его спиной, — работы Гизиса{[11]}, он был близким другом моего деда. Там, — он указал на противоположную стену, — еще позавчера висело другое полотно того же мастера. Портрет моего деда.

Он покачал головой и закончил со скорбной улыбкой: — Мы пустили его с молотка! Позавчера мы с женой пошли на рынок. Я с портретом деда, она с ножами и вилками. Ножи и вилки, дорогой мой… — Он сделал маленькую паузу и продолжал, понизив тон: — Ножи и вилки мы продали вдвое дороже, чем деда.

Деланно рассмеявшись, адвокат забился в сильном приступе кашля.

— Вы давно уже здесь?

— Я приехал вчера.

— Это сразу видно. Вы как бы олицетворяете провинциальный достаток. Из Фессалии?

— Из Пелопоннеса.

— Если мне не изменяет память, мой однофамилец выдвигал свою кандидатуру в Фессалии.

— Не знаю, — ответил Космас, — я с ним незнаком. Господин Марантис был другом моего отца.

Адвокат с минуту помолчал, тихо постукивая пальцами по столу, потом спросил:

— И надолго вы намерены остаться здесь?

— Как вам сказать… Я уехал с таким чувством, будто навсегда покидаю родные места или по крайней мере не скоро туда вернусь…

— Очень горькое чувство. Оба помолчали.

— Не знаю, какие обстоятельства заставили вас принять это решение. Очевидно, очень серьезные обстоятельства. Поступок ваш нельзя назвать иначе, как отчаянным. У вас здесь родственники?

— Нет.

— Ваши родители живут в провинции?

— Видите ли… Их уже нет на свете…

— Понимаю. Очевидно, вы пришли к такому решению потому, что здесь у вас есть ангел-хранитель?

Космас улыбнулся.

— До сих пор я никогда не рассчитывал на постороннюю помощь. Но отец всегда говорил, что господин Марантис непременно поможет мне в трудную минуту.

— Все мы переживаем критический период, — несколько загадочно сказал адвокат, — сейчас ни один человек не может обойтись без помощи. А тот, кому может оказать помощь не простой человек, а земной бог, тот может считать себя редким счастливцем.

Адвокат перешел на прежний тон, и Космас не мог понять, где он иронизирует и где говорит серьезно. Впрочем, вскоре он замолчал, а когда заговорил вновь, голос его звучал искренне и взволнованно:

— Как вы сами видите, дорогой мой, я быстрым шагом приближаюсь к Ахерузии. Но поверьте, душа моя, моя мятущаяся душа все еще не находит себе покоя. Ее агония куда более мучительна, чем ваши страдания. Потому что я ищу не убежища, а выхода, не покровителя, а союзника и наставника. Да, я ищу наставника, который указал бы мне путь к спасению.

И хотя для Космаса смысл его слов по-прежнему оставался неясным, здесь, в холодном и пустом кабинете, они звучали веско и значительно.

— Свобода придет! Свободолюбивый дух народов бессмертен. Но мне, juvenis{[12]}, уже не видать полета гордого орла свободы. О, если бы я мог услышать в своей душе голос, предвещающий его приближение, если бы я мог ступить на путь, который приведет нас к свободе! Я прислушиваюсь — и не слышу, ищу — и не нахожу! Наши души, друг мой, опустошены, съежились, как вытряхнутые мешки. Как нам поднять свой павший дух, как расправить заново свои души? Кого мы позовем на помощь, на кого возложим надежды? Нужны воины и вожди, но где их найти? Они существуют, но я их уже не увижу. Увидите их вы. Произойдет одно из двух: либо окрепнет ваше зрение, либо рассеется мрак. Я не знаю, где они, но одно я знаю твердо: они не там, куда вы направляете свои шаги.

В дверях появилась женщина и посмотрела на адвоката с молчаливым укором.

— Мы заканчиваем, Анна! — сказал ей адвокат, но тут же пересел в другое кресло, поближе к Космасу.

— Как только выйдете из моего дома, поверните направо. Пройдете до конца улицы, и там первый же полицейский укажет вам улицу Илии. Улица Илии, шесть. Там вы найдете лукавого змия, которого ищете. Но скажите мне чистосердечно, зачем вы идете к Марантису?

— Может быть, потому, что не знаю его, — проговорил Космас.

Адвокат обрадовался:

— Именно поэтому! Я уверен!

— Но, господин Марантис, неужели он на самом деле такой дурной человек?

— Он не дурной, — ответил адвокат, — он подлец.

— Он ваш родственник?

— Не в этом дело. К сожалению, мы не просто однофамильцы — мой и его отцы имели общую мать, общего отца. Но, к счастью, мой отец занимался наукой и адвокатурой, а его с головой ушел в политику. Я последовал примеру своего отца. Не знаю, может быть, я и свернул бы с этого пути, если б не имел несчастья родиться в эпоху, когда политика, дорогой друг, подобна обитательницам улицы Сократа{[13]}.

— Стало быть, ваши чувства объясняются вашим отрицательным отношением к политике…

— Ваш силлогизм, — прервал его адвокат, — неверен, ибо базируется на ложных посылках. Я вовсе не отрицаю политики, что же касается моего двоюродного брата, то я его ненавижу. Отрицать политику было бы нелепо. Функции общественного организма так же, как и человеческого организма, весьма разнообразны: одни из них приятны, другие способны вызвать отвращение. Попытайтесь отрицать хоть одну из этих функций, и вы убедитесь, что это совершенно нереально. Нет, дорогой мой, сила человека в том и заключается, что он способен осмыслить свои чувства. Но оставим в стороне политику, она чувств не любит. Я уже сказал вам, что ненавижу двоюродного брата. Это чувство еще очень свежее, оно родилось в годину нашего общего национального бедствия. Но поверьте мне, никогда я не был так твердо убежден в правильности моих суждений, как на этот раз. Я мог бы развивать вам эту тему в течение нескольких часов, что, конечно, доставило бы мне несказанное удовольствие: посвятив более пятидесяти лет моей жизни защите уголовного права в переполненных залах судов, я в последние годы обнаружил, что моя аудитория резко сократилась. Увы, она сократилась до единственного, верного мне до могилы слушателя — моей супруги. Да, мой юный друг, тот, о котором мы говорим, совершил преступление. Час расплаты за него настанет с первыми проблесками свободы! Finis coronat opus.{[14]} Преступление это — предательство. Наказание за него — смерть!

— Возможно ли? Ведь ваш двоюродный брат социалист!

— Прежде всего прошу вас забыть о родстве, которое связывает меня с этим иудой. Во-вторых, я, к сожалению, не располагаю доказательствами несовместимости социализма и предательства. И, наконец, Марантис не социалист. Признаюсь, мои знания по разделу «социализм» очень и очень убоги. Если я не ошибаюсь, идеал социализма — борьба за благо человечества. Какое же отношение может иметь к таким идеалам иуда, который в столь критический для всей нации момент протягивает руку ее врагу? Простите! Lapsus linguae{[15]}. Он не сотрудничает с врагом, о, он не настолько глуп! Он сотрудничает с сотрудниками врага. Преступление, дорогой мой друг, совершается в глубокой тайне. Но, — адвокат положил ладонь на плечо Космаса, — я заговорил вас. По выражению ваших невинных глаз я вижу, что в ваше юное сердце проник яд, который источает моя старая и злая душа. Не верьте ни одному моему слову. Верьте своим собственным суждениям и чувствам. Но я убежден, что, постучав в ту дверь, вы вспомните все, что услышали здесь.

— Господин Марантис, я даю вам слово, что никогда не постучу в ту дверь.

— Напротив, вы должны пойти. Пусть у вас сложится собственное представление об этом человеке. Возможно, что я сказал вам неправду или, в лучшем случае, не сказал всей правды. Omnis homo mendax{[16]}. Но из того, что я вам сказал, я не возьму назад ни одного слова. Я уже слишком стар для того, чтобы подчинять свою совесть страху. Кроме того, у вас хорошее лицо, мой юный друг, лицо честного юноши. А я считаю, что честность и молодость — это как раз те добродетели, в которых больше всего нуждается сегодня наша несчастная страна. Вам предстоит большой и трудный путь, и вы начнете его с познания зла. Идите и не пугайтесь греха. Прежде чем бороться с ним, его нужно познать. Ite, missa est{[17]}.

V

Улица Илии. Над подъездом старинного особняка ясно виден № 6. Это желтый двухэтажный дом с высокими железными воротами. Двор вымощен белыми и черными плитами, как шахматная доска.

Дверь открыта. Молодой мужчина сидит на стуле и читает газету. Увидев Космаса, он встает.

— Кого вам угодно, господин?

— Господина Марантиса…

— Он пригласил вас?

— Нет. Я только вчера вечером приехал из провинции.

— А… Подожди минуту. Вот здесь. Проходи, я доложу господину секретарю.

Космас вошел в просторный холл, стены которого были выложены разноцветной мозаикой. Он насчитал восемь дверей, старинных, тяжелых, украшенных тонкой резьбой. В углу стояло большое зеркало, его поддерживали две черные кариатиды. В другом углу огромная печь из белого металла. Ее никогда не топили. Господин Марантис получил ее в подарок из Сербии. Космас слышал об этом от отца.

— Пройдите, прошу вас.

Одна из дверей полуоткрылась, и в ней появился высокий лысый господин в очках. Другой господин, с газетой в руке, прошел мимо и занял место на стуле.

— Сюда, пожалуйста! — улыбнулся высокий господин. — Из провинции?

— Да. Господин Марантис?

— Нет. Проходите.

Космас вошел в квадратный зал. Тяжелая, развесистая хрустальная люстра спускалась так низко, что почти касалась большого круглого стола. Вокруг сидели шесть человек. Космас внимательно оглядел их: кто же из них господин Теодор?

— Министр сейчас занят, — сказал высокий в очках. — Присаживайтесь. Он, наверно, не знает о вас…

— Я приехал лишь вчера вечером.

— Поездом? — спросил худой и бледный человек, сидевший за столом напротив Космаса.

— Да, поездом.

— Линия Лехека-Патры действует? — Он не стал ждать ответа и тотчас же повернулся к соседу: — Значит, линия в порядке…

— Вы желаете увидеть министра сегодня? — с улыбкой спросил секретарь.

— Да. Если это возможно…

— Одну минуту.

Он пригласил Космаса к своему бюро.

— Обычно министр заранее назначает часы приема, Именно поэтому я не могу… э… обещать вам. Сначала пройдут эти господа, им уже назначена аудиенция на сегодня, а потом, если останется время… Ваша фамилия?

Из бесчисленных блокнотов, которые лежали на столе, он выбрал один и начал писать.

— Обычно министр принимает до двенадцати, но сегодня он очень занят. Именно поэтому я не могу… э… Но он, безусловно, примет вас послезавтра. Министр принимает по понедельникам, средам и пятницам. Запишите, если вам угодно, номер телефона и позвоните мне завтра, я скажу вам… э… в котором часу он вас примет.

Космас начал шарить в карманах, разыскивая карандаш и бумагу. Его мучило желание как можно скорее выбраться отсюда, и предложение секретаря он принял с облегчением.

— Однако если вы не торопитесь, то подождите немного…

— Нет, пожалуй.

— Подождите, подождите. — Секретарь встал. — Эти господа пришли по общему вопросу. И вполне вероятно… э… что вам удастся… Если даже он и не сможет вас принять, то назначит час аудиенции в пятницу.

Секретарь снова улыбнулся и торопливо вышел. Космас сел в углу неподалеку от бюро секретаря, Ему видна была вся приемная.

Одна сторона зала была сплошь заставлена книжными шкафами. Толстые тома в черных кожаных переплетах поблескивали за стеклом. Космас сидел слишком далеко и не мог прочитать золотые буквы, вытисненные на корешках. Он различал лишь номера томов. Очевидно, это были собрания сочинений, но какие именно, Космас так и не узнал, у него не хватило смелости подойти к шкафам. Ему казалось, что едва он переступил порог этого дома, как его язык, руки и ноги одеревенели.

Он заметил, что люди, сидевшие за столом, время от времени лениво поглядывали на него, но сам избегал смотреть на них и обозревал приемную. Стены были увешаны большими фотопортретами в золотых рамках. Космас узнал лишь двоих. Один был Панагис Цалдарис, объектив фотоаппарата запечатлел его, как видно, в час послеобеденной дремоты; второй — Димитриос Гунарис{[18]}. Покойный отец Космаса был одним из его восторженных почитателей. Он выучил наизусть несколько отрывков из предвыборной речи Гунариса и, вспоминая о нем, вставлял в рассказ полюбившуюся цитату: «Я стою среди вас как простой солдат, призванный вступить в священный бой…» Чаще всего он цитировал именно эту фразу и произносил ее с особым ударением на словах «простой солдат» и «священный бой».

Обращенный к нему вопрос вывел Космаса из забытья:

— Ну как там у вас дела?

Смуглое худощавое лицо, темные очки на ястребином носу, лихие усики, высоко приподнятые брови.

— Как вам сказать… — замялся Космас. — У нас голод.

— Голод! — Было видно, что ответ не удовлетворил худощавого человека. — Ну, а что еще? Меня интересуют люди. Что думает народ?..

— Господин полковник! — прервал его человек, спрашивавший Космаса про линию Лехена-Патры. — Почем будет масло в Каламате дней через пять?

— Дней через пять? Что-то около четырех бумажек.

— А инжир?

— Цены на инжир сравнительно устойчивы. Но я уже сказал вам, дело не в цене. Как перевезти — вот в чем вопрос!

— Не исключено, что нам уступят несколько вагонов.

— В таком случае проблема решена. Но дадут ли власти разрешение?

— С Команде Пьятца все уже урегулировано. Но вот удастся ли достать пропуск комендатуры и, главное, сопровождающих? Без них первый же немецкий сержант задержит наш товар.

— Однажды мы так уже погорели… Господин Алексопулос, наверно, помнит.

— Еще бы! Операция с изюмом…

— Вся беда в том, что Красный Крест хочет отдать эти вагоны народным столовым. Сейчас разгорелся настоящий бой. Комендатура обещает вагоны Красному Кресту, а Команде Пьятца — нам.

— Ну так что же? — раздраженно спросил полковник. — Что вы предлагаете, господин Куртис?

— У господина Павлопулоса есть блестящая идея, — ответил Куртис.

Павлопулосом оказался тот самый мужчина, который первым обратился к Космасу.

— Чего-чего, а идей у нас куры не клюют! Но в данном случае идеи у меня нет, все мои надежды я возлагаю на… — И Павлопулос протянул руку в сторону соседней комнаты.

— На Теодора? Вы хотите, чтобы Теодор обратился в комендатуру? — спросил секретарь, который только что вернулся в зал.

— Нет, дорогой Панос, — успокоил его Павлопулос, — ты меня не понял. Было бы глупо требовать такой услуги от министра. Но дело тут несложное: немецкая комендатура обещала вагоны Красному Кресту. Ну что ж, пусть он их и забирает. Только с одним условием: уполномоченными он сделает нас. А тут уж мы используем Командо Пьятца.

— Значит, вагонами придется поделиться с Красным Крестом? — вставил Алексопулос.

— А разве у нас есть другой выход? Иначе мы рискуем потерять все.

— Погодите, погодите! — вмешался секретарь. — Если вагоны дадут Красному Кресту, то он отдаст их столовым. И тогда… Нет, я не вижу смысла в вашем проекте.

— А между тем все очень просто, милый Панос! — сказал Куртис. — Нужно, чтобы кое-кто позвонил в Красный Крест, — и дело в шляпе. Вся загвоздка в том, чтобы обработать Красный Крест.

— Кто там из наших?

— Майор Папацонис! — воскликнул полковник. — Он служил у меня в полку.

— Есть тут еще один плюс, — вставил Павлопулос. — Команде Пьятца дает нам вагоны до Ахайи. А если удастся уладить дело с Красным Крестом, мы получим их до Каламаты.

— Давайте подытожим, что будем предлагать, — сказал Алексопулос.

— Как говорил Ненес. Через Красный Крест. Папацонис там держится крепко, — отозвался Куртис.

— За майора можно не беспокоиться, — снова вставил полковник. — Достаточно телефонного звонка или открытки от Теодора. К тому же я лично знаком с Папацонисом.

— Папацониеу тоже будет непросто. Еще не известно, сумеет ли он…

— Об этом не печалься, Мимис. Подбросим еще один кусок. Как говорится: «Там, где хватает еды на восьмерых, достанет и на девятого».

— Но есть и другая поговорка: «У семи нянек дитя без глазу».

— Не беспокойся. Они дадут нам полномочия, возьмут свою долю — и баста, в наши дела они лезть не станут. Половина вагонов достанется им. Могут перевозить в них, что их душе угодно, нас это не касается. Остальные вагоны наши, и мы тоже будем перевозить что нам угодно: инжир, масло, изюм. И отчета никому давать не будем.

Одна из дверей открылась, в зал вошли трое. Первый, мужчина невероятной толщины, с золотыми зубами, поздоровался с Павлопулосом.

— Аи да ловкач! — погрозил он пальцем. — Здорово ты меня надул!

— Скажите лучше, что нас обоих надули, господин Лампис.

— Не знаю, как тебя, а ты меня знатно обставил, это факт. До сих пор ни одному мошеннику не удавалось оставить меня в дураках.

Остальные с усмешкой следили за их разговором.

— Нет, клянусь, вы ошибаетесь, господин Лампис, пусть господин Куртис будет свидетелем!

— Ладно, верю. Ну, а чем мы займемся теперь?

— Наклевывается неплохое дельце в Пелопоннесе.

— Опять с изюмом?

— Нет, изюм невыгодный товар. Думаем заняться маслом. Шеф поможет?

— Послушай, Ненес! — уже серьезным тоном сказал толстый. — Не знаю, что именно приключилось тогда с этой проклятой партией, но сейчас нам подвертывается выгодная операция с македонским табаком.

— С табаком?! — воскликнул Куртис. — Так вы уже прибрали к рукам это дельце? Молодцы! Тут-то я и расквитаюсь с Кероглу, Он из кожи вон лез, чтобы заграбастать эту партию.

— Мы дали настоящий бой! — удовлетворенно сказал толстый. — Битва богов и титанов! Теодор целый час сражался по телефону!

— Смотрите, будьте начеку. Этот субъект без сопротивления не капитулирует.

— Ну, теперь он обезврежен! — выкрикнул кто-то из компании толстого. — У телефона был сам Хаджимихалис.

Куртис поднял руки:

— Министр? Тогда сдаюсь.

— Итак, — снова заговорил толстый, взяв под локоть Павлопулоса, — дело верное, и, главное, никакого шуму и риска. Перевозку берут на себя немцы. По рукам?

Ответа Павлопулоса Космас не расслышал. В дверях кабинета Марантиса появился секретарь.

— Вам придется немножко подождать, — сказал он, беря под руки полковника и Алексопулоса. — Телефоны взбесились с самого утра.

Толстый и его спутники отошли с Павлопулосом к книжным шкафам и завели разговор вполголоса.

Космас встал. Он хотел незаметно уйти. Но секретарь увидел его, подошел и обнял за плечи.

— Ну вот, все в порядке! — сказал он и засмеялся, подмигивая.

Космас не понял.

— Я зайду послезавтра, — сказал он. — Я позвоню…

— Не нужно, — сказал секретарь, садясь за свое бюро. — Я уже доложил… э… и, короче говоря, все в порядке.

Он торопливо набросал несколько строк на визитной карточке Марантиса и вложил ее в маленький, узкий конвертик.

— Отправляйтесь в Красный Крест и спросите там господина Папацониса. Передайте ему вот это… и все будет в порядке.

* * *

За железными воротами Космас приостановился и взглянул на конверт. Сбоку было напечатано: «Марантис, бывший министр, Илии, 6». Ниже секретарь написал: «Господину Папацонису, майору. Красный Крест».

С дальнего конца улицы волной катился ветер, увлекая за собой обрывки бумаги, окурки и пыль. Он подхватил и те клочки, которые бросил Космас, и со свистом унес их вместе с прочим мусором.

VI

Каждое утро Андрикос отправлялся на рынок. У него была своя тележка, но он не держал ее дома. В одном из тупиков улицы Афины Андрикос отыскал сарай, договорился с хозяином и оставлял там тележку на ночь. К нему примкнуло несколько таких же мелких торговцев. Утром они забирали тележки, а в конце недели платили хозяину сарая за постой.

Андрикос не брезговал никакой работой: продавал вещи соседей, покупал и перепродавал продукты.

Дом, где жил Андрикос, принадлежал предприятию, на котором он работал до оккупации. Здесь же жиля директор, несколько высших чиновников и какой-то военный. Все их имущество, начиная с чайных ложек и кончая кроватями и шкафами, прошло через руки Андрикоса и перекочевало на улицу Афины и к Монастыраки.

Этим утром предстояло продать вещи одной актрисы. Вместе с Андрикосом на рынок пошел и Космас.

Три платья, шаль, две скатерти с затейливым орнаментом. Актриса некогда была очень известна, много путешествовала, и теперь Андрикос ворохами носил на рынок ее платья, безделушки, украшения, продавал их. за бесценок или обменивал на горстку бобов.

Они пришли на рынок рано, когда торговля еще только начиналась. К зданию мэрии за ночь притащили несколько трупов. Трупы лежали возле подъезда, покрытые брезентом; кое-где высовывались то рука, то нога. Прохожие не обращали на них внимания. Неподалеку устроилась со своей тележкой женщина, продававшая триорофа{[19]}; рядом выстроились штукатуры — кто с лопатками, кто с кистями; в ожидании клиентов они стояли неподвижно, как статуи. Перед дверью расположился мужчина с корзинами. Он был раздражен тем, что его место оказалось занятым, и вступил в перебранку с человеком, высунувшимся из окна второго этажа.

— Наберись терпения, человек божий! — кричали сверху. — Сейчас приедут катафалки. Ну что еще мы можем сделать?

Мужчина суетился, нервно переставлял корзины и непрерывно ругался.

— Кому нужна ваша лавочка, раз вы даже похоронить не можете? Черт знает что, мертвецы валяются с самого утра…

Наконец он пристроил свои корзины и водрузил над ними кусок картона: «Пакупаю все».

— С него и начнем! — сказал Андрикос Космасу. Они подошли к пустым корзинам.

— Что покупаешь, сынок? — спросил Андрикос.

Мужчина все еще не мог успокоиться. Он что-то бормотал, поглядывая то на трупы, то на окна. Потом повернулся к Андрикосу:

— Чего тебе, старик?

— Я спрашиваю, что покупаешь.

— Все, хоть саму богородицу! А что у тебя?

— Шелковые вещички интересуют?

— Интересуют.

Андрикос взял из рук Космаса платье и разложил его на корзинах спекулянта.

— Надел бы ты его, что ли, старый хрыч, да и изобразил нам парочку-другую эдаких номеров, — сказал спекулянт, ощупывая материю. — Ну что ты мне суешь? Искусственный шелк, простым глазом видно.

— Когда шилось это платье, сынок, тогда еще не знали, что такое искусственный шелк, — спокойно возразил Андрикос.

— Может, ты еще скажешь, что оно из гардероба Анны Комнины{[20]}.

— Ну ладно. Сколько дашь за него, сынок?

— Только за платье?

— Пока за него. Сколько?

— Сначала назови свою цену!

— Давай прежде договоримся, чем будешь платить.

— Своими честными денежками.

— Деньгами?

— Так точно, ваша милость, денежками. А ты чего хочешь?

— Послушай, сынок, у меня еще два платья, шаль и две скатерти, все чистый шелк. За деньги я этого не отдам.

— Магазин платит только деньгами.

— Ну, тогда пойдем дальше! — сказал Андрикос, собирая вещи.

Спекулянт еще раз пощупал их.

— А твое слово? Ты-то чего хочешь?

— Полтора золотых за все.

— Немножко погодя, в августе. Когда поспеет пшеница. Понял?

— Пойдем дальше!

— Ну и проваливай, скотина!.. Эй, Аристарх! Хватит тебе глухим прикидываться! Когда уберете трупы? Какого черта?

Улица кипела народом. Люди и тележки смешались в одном шумном потоке, непрерывно катившемся по грязной дороге. Тележки следовали одна за другой; покупатели, продавцы, носильщики и хулиганы рвались вперед в поисках клиента или воровской удачи. У них были помятые, небритые, бледные лица, опухшие, водянистые и жадные глаза. В воздухе висел крик и невообразимая вонь. Асфальт под ногами скользкий, жирный, покрытый клочьями бумаги, раздавленным виноградом и плевками. Самую большую суматоху создавали носильщики. Они толкали свои тележки, заваленные мешками, бидонами, ящиками и кувшинами; то наезжали прямо на людей, то угрожающе кричали:

— Замара-а-а-ю! Задавлю!

Их крик, извещавший о приближении самодельной двухколески, слышался на каждом шагу. Однако надо всей этой пестрой массой людей, вещей и звуков поднимался и царил вопль покупателей:

— Покупаю! Покупаю!

Покупалось все, не продавалось ничего. Отовсюду доносились охрипшие, надрывные голоса:

— Куплю фасоль! Куплю мясо! Покупаю овощи, масло, табак, рыбу, лапшу, бобы, изюм, лекарство от чесотки, инжир, уголь, соль, спички, папиросы, курительную бумагу!

Те, у кого не хватало голоса, поднимали над головами куски картона, на которых было написано, что они хотят купить. Многие надписи лаконичны: «Покупаю все съедобное!»

— Тут все хотят купить, а кто же тогда продает? — спросил Космас.

— Да большинство продает, а не покупает, — ответил Андрикос. — А кричат, чтобы не нарваться на неприятности.

— Но у них нет ничего с собой.

— У каждого свой склад. Если удается поймать клиента, они ведут его туда. Многие просто хулиганы и бандиты, они заманивают людей на какой-нибудь пустырь, а там раздевают и грабят.

Они вошли в магазин. Андрикос поздоровался с хозяином и, не говоря ни слова, развернул на столе скатерть.

— Чья это сегодня? — спросил владелец магазина, не поднимаясь со стула.

— Розалии, дорогой Василакис!

Василакис изумленно покачал головой.

— Ай да Розалия, неистощима, как тысячеголовый дракон! — сказал он и рассмеялся. — Что она дала тебе на этот раз?

Опухшие веки его на секунду приоткрылись и снова упали, как бы изнемогая от усилия. Глаза у Василакиса были налиты кровью.

— Три платья, скатерти…

— Ладно, оставь. Поди на склад, возьми немного фасоли, масла.

— Пожалей ее, господин Василакис! Ведь это все, что у нее осталось.

— Вещам Розалии нет ни конца, ни края, уж я-то знаю это лучше, чем ты.

— Дай ей по крайней мере хоть один золотой, господин Василакис!

— Ну что я могу выручить за этот хлам? И так беру только ради Розалии. А ты еще толкуешь про золотой! Иди, говорят тебе, и возьми немного фасоли.

* * *

— Вот мерзавец! — сказал Андрикос, когда они вышли из магазина. — Боюсь, что придется нам снова вернуться к этому негодяю! А как не хотелось бы! И не потому, что сам рассчитываю что-нибудь перехватить, а просто жалко ее, бедняжку, ведь это и вправду ее последние вещи.

— Но чем же он торгует? — спросил Космас. — Полки совсем пустые.

— Он и душу свою продаст, предложи только денег побольше, — сказал Андрикос. — А насчет полок не удивляйся. Все сделки он заключает по телефону, а товар держит на складах. Этот Василакис до оккупации спекулировал на театре: начал билетером, а кончил театральным предпринимателем. В люди его вывела Розалия, добрая душа. А этот Ставиский {[21]} обобрал ее до последней нитки. Говорят, когда-то был ее любовником.

Андрикоса окликнули из маленького магазинчика:

— У тебя есть что-нибудь, старина?

— Скатерти!

— А мадзария?{[22]}

— Мадзария? Иок!{[23]} Скатерти, платья… чистый шелк!

— Валяй дальше! Они пошли дальше.

— Была у меня дома кошка, — рассказывал Андрикос. — Зимой, когда умирал племянник, зарезал я ее, принес на рынок и променял на масло. Я всучил кошку за зайца, а мне тоже подсунули вместо масла травяную настойку. Обнаружил это я уже дома. На другой день опять пришел на рынок и сплавил ее тому самому, что окликнул меня сейчас. А через несколько дней столкнулись мы с ним в трамвае. Меня аж в жар бросило. «Ну, — думаю, — сейчас он мне задаст…» Но куда там! Падает мне на грудь чуть не с поцелуями! «Твоим маслом, — говорит, — я жену спас, она уже опухла вся, чуть-чуть не умерла». Вот так штука!

Они вышли к Монастыраки. Здесь сплошными рядами стояли баулы, столы, шкафы, стулья, полки, шифоньеры, комоды, бюро, огромные трельяжи, буфеты с тарелками и кастрюлями, матрацы, диваны, одеяла, ковры, швейные машинки, керосиновые лампы, груды одежды — все, что только можно было сыскать в голодном городе, все продавалось здесь.

— Нам нужно где-нибудь пристроиться, — сказал Андрикос, — и разложить свой товар.

Они постелили на землю несколько газет, и на них Космас собрался разложить скатерть.

— Нет, давай-ка сюда шаль, — остановил его Андрикос, — она понаряднее.

Они развернули шаль, а платья и скатерти, перекинув через плечи, демонстрировали поочередно.

— Если нам повезет и нарвемся на какого-нибудь толстосума, авось что-нибудь да выйдет, — сказал Андрикос. — Иначе придется бросить якорь у этого паршивца Василакиса.

До вечера никто по-настоящему так и не клюнул: подходили какие-то женщины, ощупывали платья, разглядывали их и с лицевой стороны, и с изнанки. Две или три женщины предлагали деньги. Но Андрикос денег не брал.

— Пока мы донесем их до Розалии, они наполовину обесценятся. И что она будет делать с деньгами? Уж лучше поищем для нее что-нибудь съедобное.

К вечеру, когда начало темнеть, Андрикос оставил Космаса на месте, взял в руки одно из платьев и смешался с толпой.

— Я покружу тут немного. Может, и найду клиента, — сказал он, уходя. — А ты смотри в оба, а то как бы тебя не утащили вместе со всем товаром.

Сумерки уже сгущались, когда Андрикос вынырнул из толпы, ведя за рукав клиента, огромного усатого мужчину в высоких овечьих сапогах. За другой рукав гиганта тянула грузная женщина, похожая на трехпалубную шхуну, мчащуюся на всех парусах.

— Прошу вас! — воскликнул Андрикос. — Прошу вас, хозяин! — И он вытянул руку, будто приглашал клиентов зайти в его магазин под открытым небом. — А ты, мой милый, покажи господам платья.

Космас отложил скатерть и развернул платья. Покупатель застыл на месте, как истукан. Он даже не взглянул на товар.

— Ну, что скажешь, Ангело? — спросил он женщину. Ангело вцепилась в шаль. Она вертела ее из стороны в сторону, раза два набрасывала себе на плечи и, судя по всему, осталась довольна.

— Да что тут говорить!

И еще раз накинула на себя шаль.

— Ну что она может сказать, хозяин? — вмешался Андрикос и принялся разглаживать шаль на могучих плечах Ангело. — Стоит ли спрашивать? Да ты сам посмотри, хозяин.

Но хозяин и на этот раз не взглянул. Он закрутил ус, поднял брови и снова спросил жену:

— Тебе нравится? Скажи только одно слово!

— Нравится, еще как нравится!

— Принеси-ка нам, мальчик, шелковую скатерть! — снова крикнул Андрикос.

Космас взял скатерть и расстелил ее перед клиентом.

— Ну как, Ангело?

— Ой, с ума сойти!

Тут хозяин наклонился и одним глазом взглянул на скатерть.

— Слишком уж она затейлива!

— А мне нравится!

— А теперь покажи нам платья с гирляндами! — закричал Андрикос.

— Да погоди ты! — Хозяин принял великое решение. — Сколько просишь за весь товар?

— Что же мне запросить? — И Андрикос почесал за ухом.

— Только смотри без обману! По-честному!

— По-честному, хозяин. Вот те крест.

— Креста ты лучше не трогай, не марай. Отвечай, сколько хочешь?

— Вот мой ответ, хозяин: подавай четыре золотых и забирай с богом весь товар.

Хозяин пришел в бешенство:

— Что ты сказал, антихрист? Да ты понимаешь, что говоришь?

— Посмотри, что я тебе даю, хозяин…

— Эй, Ангело, пойдем!

Но Ангело никак не могла расстаться с шалью и скатертью.

— Павлис!

— Пойдем, говорю! Обманщики чертовы!

— Погоди, хозяин, одну минуту! Погоди, договоримся!

— Погоди, Павлис!

— Сколько даешь, хозяин?

— Три золотых и ни гроша больше!

— Прибавь, дорогой, еще один золотой!

— Ничего не прибавлю. Пойдем!

— А ну, господь с тобой! Три так три!

Голос хозяина покрывал базарный шум:

— Нет, ты видела, Ангело? Мошенники чертовы! Кого провести хотели, прощелыги?

* * *

От радости у Андрикоса выросли крылья.

— Каков дьявол! — говорил он. — Но больше всего я рад, что не пошел к этому иезуиту и не отдал ему все вещи за горстку фасоли. Вот, пожалуйста, три золотых. А ты знаешь, что это значит для бедняжки Розалии? Трех золотых она не выручила за всю свою мебель, которую раздавала направо и налево ни за что ни про что…

Его возбуждение было так заразительно, что понемногу передалось и Космасу. Он тоже радовался, что они выгодно продали вещи Розалии. Но вместе с тем он думал, что сейчас Андрикос от радости готов сделать сальто, а если бы года два назад, когда он был служащим солидной компании — в галстуке, в отутюженном костюме и с полным желудком, — если б ему кто-нибудь сказал тогда, что он будет старьевщиком на толкучке, Андрикос решил бы, что этот человек сумасшедший. А если бы поверил в пророчество, то предпочел бы скорее провалиться сквозь землю, чем выносить этот позор. Теперь же Андрикос мирится со своим ремеслом, порой оно даже доставляет ему удовольствие. И, кто знает, может быть, за всю его жизнь не так уж много выпадало минут, когда бы он переживал радость так сильно, как сейчас.

Но хорошее настроение держалось недолго. Улицы как-то сразу опустели, словно вместе с сумерками к городу протянулась чья-то сильная рука, хорошенько встряхнула его и на улицах не осталось никого, кроме патрулей да пьяных молчаливых женщин, выползавших с наступлением темноты, как улитки после дождя.

Еще не совсем стемнело, когда Андрикос и Космас натолкнулись на итальянский патруль. Сначала они услышали топот и крики. Еще не сообразив, откуда доносится шум, они увидели мужчину в штатском — он выскочил из переулка и побежал прямо на них. Итальянцы догнали его. Один из солдат ударил его прикладом, и тот со стоном упал на землю. Тогда итальянцы набросились на него и принялись топтать ногами. Упавший кричал, звал на помощь. Солдаты били и ругались — все сразу, возбужденно и беспорядочно, было похоже, будто они топчут виноград. В стремительном потоке итальянской брани нельзя было разобрать ни одного слова. Впрочем, один солдат стал ругаться по-гречески. Он беспрерывно повторял: «Рогоносец, рогоносец, рогоносец!» — и что было сил колотил упавшего.

Первым опомнился Андрикос.

— Не нужно стоять на одном месте, — тихо сказал он Космасу, — а то они и за нас возьмутся. Пойдем напрямик. И слушай: когда подойдем, отдай приветствие! Правой рукой, знаешь…

Когда они приблизились, их остановил гневный окрик:

— Venita qua! (Идите сюда!)

Они замерли и в знак приветствия подняли правые руки.

— О! — удовлетворенно произнес подошедший итальянец. — Allora va bene. (Это другое дело.) Da dove venite? (Откуда вы?)

— Dal mercato, signore! (С рынка, синьор!)

— Mercato nero? Speculator!? (Черный рынок? Спекулянты?)

— No, signore! (Нет, синьор!)

— Hai una figlia? (У тебя есть дочка?)

— Si, e bellissima! (Есть, есть, очень красивая девушка!)

Отделившись от тех, кто все еще топтал лежащего человека, подбежал солдат с автоматом наперевес. Глаза его горели, как два крохотных уголька.

— Весь грек есть рогоносец!

Дышал он прерывисто, как взмыленный конь. Лицо, вытянутое от злости, вплотную приблизилось к лицу Андрикоса. Андрикос перевел его слова в шутку:

— Ha ragione, signore. Il greco e’un cornuto, pero la ragazza é molto bella. (Синьор прав. Греки рогоносцы, зато гречанки очень красивы.)

Первый солдат залился смехом.

— Questo greco é proprio un buffone! (Да этот грек настоящий паяц!)

Второй по-прежнему смотрел волком.

— Quando saremo stufi con le ragazze, comincieremo con le vostte mogli! (Как только покончим со всеми синьоринами, мы примемся за ваших жен!)

— San Pietro abbia almeho pieta di noi uomini! (Пусть святой Петр пожалеет хоть нас, мужчин!)

Первый снова залился смехом.

— Ma, si ha proprio del gusto! (Да, он знает толк в шутках!)

Человек, которого избивали в нескольких шагах, уже не стонал. Итальянцы отошли от него и перестали ругаться. В тишине пустынной улицы раздавался лишь смех веселого солдата.

— Эй! — грубо крикнул кто-то из патруля. — Chi sono quelli la? (Кто там у вас?)

Он отделился от своих и подбежал к задержанным. Солдаты расступились.

— Dove andate? (Куда вы идете?)

— A casa nostra, signer capitano! (Домой, господин капитан!) — сказал Андрикос, снова поднимая руку.

— Io non sono capitano, ma solo sergente! (Я не капитан, а всего лишь сержант!) — сказал тот, понижая тон.

Андрикос собирался что-то добавить, но сержант, размахнувшись, закатил одну оплеуху ему, другую отвесил Космасу. Потом схватил Андрикоса за шиворот.

— Allontanatevi immdiatamente appena io chiudo un occhio! (Пошли вон! И чтоб духу вашего здесь не было!)

Космас и Андрикос бросились бежать. За их спиной снова захохотал солдат…

Когда они свернули в переулок, Андрикос едва стоял на ногах. Его грудь поднималась и опускалась, как мехи. Чтобы не свалиться на мостовую, он схватился за Космаса.

Они шли молча. Но не из страха — страх остался где-то позади. К человеку, шагавшему рядом, Космас испытывал сейчас нечто вроде отвращения. За минувшие дни он привязался к Андрикосу, а теперь тот казался ему совсем чужим. Его паясничанье, его унижение перед итальянцами, хоть и спасло им жизнь, вызвало в душе Космаса бурю противоречивых чувств — то гнев, презрение, отвращение, то понимание и жалость.

— Дешево отделались! — произнес наконец Андрикос, явно для того, чтобы сломить лед.

Космас не ответил. Они еще раз свернули за угол, — А знаешь, другого, они, кажется… Космас и на этот раз промолчал. Тогда Андрикос взял его за руку.

— А ну, скажи мне, — мягко проговорил он, — почему ты не отвечаешь?

С минуту они смотрели в глаза друг другу. Взгляд Андрикоса выражал покорность, и Космас вдруг почувствовал себя виноватым.

— Да что ты, что ты! — пробормотал он и попытался улыбнуться.

— Но ты подумал, что я…

— Ничего я не подумал! Что ты в самом деле?

Они пошли дальше. И снова молчали. Космас понимал, что теперь должен заговорить он, но не мог придумать ничего подходящего. Наконец его осенила неплохая мысль. Он спросил:

— Далеко еще до Розалии?

* * *

Дом Розалии стоял в центре, рядом с театром, который, как сказал Андрикос, когда-то тоже принадлежал ей.

Андрикос поднялся наверх один, но сначала надежно спрятал Космаса под каким-то навесом во дворе: на площади каждую минуту мог появиться патруль.

Космасу недолго пришлось сидеть под навесом. Андрикос вскоре спустился, но, вместо того чтобы выйти на площадь, они вошли в подъезд театра.

— Грех упускать такой случай, — сказал Андрикос. — Иди сюда.

Они не стали подниматься по лестнице, а прошли в какой-то темный коридор, миновали несколько дверей и неожиданно оказались в боковом ярусе. Внизу, под ними, лежал зал, большой, холодный и пустой. Только передние ряды партера были заполнены людьми.

На сцене за длинным столом сидело человек десять мужчин и женщин. Председательское место занимал поп. Космас впервые видел настоящего попа на сцене.

— Что здесь происходит? — тихо спросил Космас, повернувшись к Андрикосу.

Тот сделал ему знак молчать и смотреть на сцену.

На сцене с краю стола, заложив ногу за ногу и упершись в стол локтем правой руки, сидел молодой мужчина в очках. Перед ним лежали какие-то бумаги. Вот он приподнял голову и громко крикнул:

— Три!

Потом, обращаясь к зрителям, спросил:

— Кто еще?

Легкий шум волной прокатился по залу, и снова воцарилась тишина. Все ждали.

— И один наполеон! — выкрикнул кто-то из первых рядов.

— Три и один наполеон! Продолжаем, господа!

— Четыре!

Мужчина в очках наклонился вперед и приветствовал кого-то из публики. Потом он принял прежнюю позу и сказал:

— Четыре, господа! Лидирует господин Галанос!

Поп покуривал и тихо беседовал с госпожой, сидевшей рядом.

Андрикос схватил Космаса за локоть.

— Взгляни направо! — прошептал он. — На первый ряд. Там Бела Джина.

Космас придвинулся ближе к барьеру. Белу Джину он знал по фотографиям в журналах. Ее слава докатилась и до провинции. В свое время она участвовала в нашумевшем театральном обозрении, где по ходу пьесы ей приходилось принимать ванну на глазах у зрителей. Ванна, писали газеты, была установлена на правом крыле сцены, поэтому все места справа были распроданы в первый же день на весь сезон. А в самом театре перед эпизодом с ванной начиналась потасовка. Все бросали свои места и устремлялись на правое крыло, чтобы получше рассмотреть Белу в те минуты, когда она входит в ванну и выходит из нее. Газеты сообщали, что один из многочисленных поклонников Белы подарил ей в день премьеры золотую статуэтку Афродиты, выходящей из морской пены. После двух-трех представлений дирекция была вынуждена перенести ванну на середину сцены. — Ну как, видишь? — спросил Андрикос.

— Вижу.

— Рассмотри получше, такого случая больше не представится. Сегодня ее продают с аукциона.

— Белу?

— Не бойся. Ее поцелуй.

— И кто это затеял?

— Комиссия. И тот бородатый козел — председатель. Их, видишь ли, одолела забота о народных столовых. Мне сейчас сказала Розалия, они хотели втянуть и ее. Но она хорошо знает, что это за типы.

Между тем поцелуй Белы оценивался уже в пять золотых.

— Кто больше, господа? Пальма первенства принадлежит господину Илиадису.

— Шесть!

— Господин Павлопулос предлагает шесть. Павлопулос поднялся со своего места. Он стоял, как охотник, который выстрелил и теперь ждет, чтобы птица упала. Космас узнал его.

— Я его знаю! Я видел его у Марантиса.

До сих пор аукцион шел спокойно и неторопливо. Предложение Павлопулоса всколыхнуло зал.

— Семь! — сказал мужчина, сидевший возле Белы Джины.

— Семь. Лидирует господин Лавдас.

— Восемь! — крикнул Павлопулос.

— Девять!