Георгий (Жорж) Кандилис

Γεώργιος Κανδύλης

«Стать архитектором»

(отрывок из книги, публикуется с сокращениями)

Открытие архитектуры

В часе езды на лодке от Пирея, на острове Эгине, крестьянин по имени Родакис построил дом собственными руками. Расположенный среди виноградников, он возвышался на холме, доминирующем над морскими просторами, открытый четырем ветрам. Поезжайте туда, посмотрите на этот дом и попытайтесь понять.

Это был 1933 год. Мне было 20 лет, я был студентом Афинского политехнического института.

Тот, кто направил меня на открытие “дома для человека”, был моим учителем, удивительным наставником, философом, художником, поэтом – всем чем угодно, но не архитектором в классическом понимании этого слова. Его звали Димитрис Пикионис.

По пути я стал наводить справки. Мне ответили:

-Дом со статуями?

-Со статуями? А впрочем, почему бы и нет!

Наконец я увидел дом необыкновенной красоты, слившийся с природным окружением, и крестьянина.

– Здравствуйте.

Он мне ответил сдержанно и недоверчиво.

– Здравствуй. Тебе чего нужно?

– Это вы построили этот дом?

– Конечно,- проворчал он. – Все здесь строят свои дома.

– Но мне сказали, что ваш дом отличается от всех остальных.

– Естественно,- сказал он с удивлением, – ибо все мы разные. Я, быть может, несколько более отличаюсь от остальных.

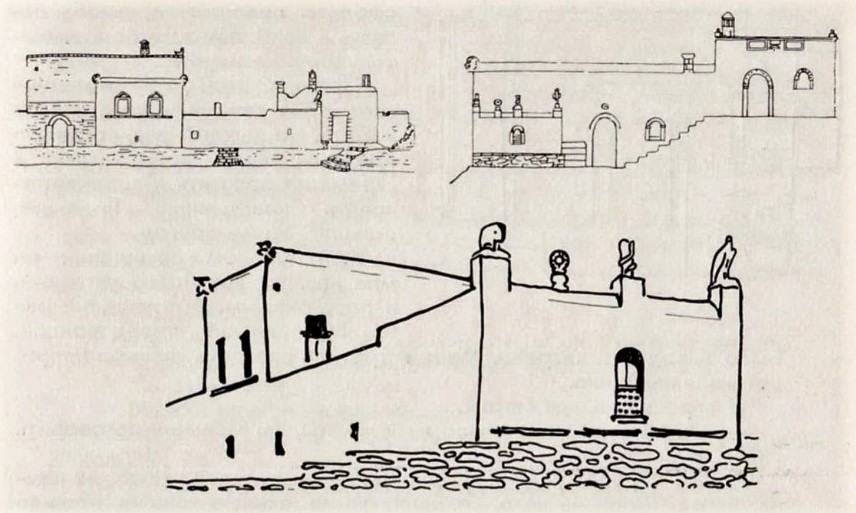

Дом представлял собой группу соединенных между собой кубических объемов, составляющих единое целое, с простыми проемами окон именно таких размеров, как это было необходимо, и располагавшихся точно там, где они были нужны.

Поскольку это был его мир, его жизнь, Родакис вложил в свое творение всю душу, все свое сердце и воображение. И добавил еще совершенно бессознательно то, что необходимо постройке, чтобы стать архитектурой – любовь и чувство.

Этот объемный конгломерат, господствующий над окружающим пространством, старый крестьянин украсил скульптурными изображениями усатых голов, размещенных по углам кубических объемов. Взгляды лепных масок были устремлены к горизонту. Эти головы он вылепил сам.

Я задал ему множество случайных неудачных вопросов, иные из них задевали самолюбие старика, так как я вторгался в его сокровенные чувства. Но мало-помалу его суровость прошла, лед отчужденности растаял, и за чашкой кофе он начал рассказывать, как и почему построил этот дом. Слушая его рассказ, я обнаружил сокровищницу воображения, фантазии и мысли, которые впоследствии стали для меня сущностью понимания архитектуры.

-Видишь эти усатые головы с большими глазами, устремленными к горизонту? Это сторожа моего дома. Это турки, головы турков. Турки – это мои покровители, они охраняют меня, защищают мой покой.

Я указал ему на другие скульптурные элементы, размещенные над входом: змею, свинью, часы и орла.

-А это что означает?

-Это четыре основы моего дома. Змея – это знание, свинья – благополучие, часы – проходящее время, а орел – сила. Они поддерживают мой дом. Если их убрать, дом рухнет.

Все внутренне пространство было разделено по функциональному принципу: места для работы и для отдыха. Вокруг двора размещались небольшая конюшня, курятник, печь для выпекания хлеба, голубятня, причем все это было расположено целесообразно и наделено особым значением.

Этот рациональный комплекс он дополнил иррациональным – скульптурным изображением сфинкса, возвышающимся над двором. Совершенно бессознательно и без какой-либо подсказки крестьянин ввел в свой дом дух Запада – разум в образах змеи, свиньи, часов и орла, Востока – страсть в виде турецких голов и Африки – загадка в виде сфинкса.

У подножья холма проходила дорога, от которой ответвлялась узкая тропинка, прокопанная лопатой и заступом. Она причудливо извивалась по отрогам холма, прежде чем подвести к дому. Озадаченный увиденным, я спросил его:

– Почему вы проложили столь долгий путь? Уходя ежедневно на работу и возвращаясь усталым домой, вы вынуждены совершать длинный и ненужный путь. Разумно ли это?

Он иронически взглянул на меня и сказал:

– Я вижу, что ты еще молод и не обладаешь жизненным опытом.

И затем, четко отчеканивая каждое слово, вымолвил:

– Учти, что если ты любишь женщину, то постоянно окружаешь ее вниманием и лаской. Я же люблю свой дом, как любимую женщину. Поэтому каждый раз, обходя вокруг, я как бы обнимаю его, вместо того чтобы входить в него сразу и глубоко, как это сделал ты.

В доме каждый его элемент был выполнен с той же заботой и вниманием. Это была не просто постройка, но отношение к жизни.

– Комната моя – это самое главное. Поэтому перед входом в нее я сделал три высокие , труднодоступные ступени. Ибо надо преодолеть препятствие, чтобы попасть в наиболее важное и значительное помещение…

Прошли годы. Я завершил свое образование и приступил к работе. Но каждый раз, когда это представлялось возможным, я стремился посетить и поприветствовать крестьянина Родакиса, ставшего моим другом.

При каждом посещении он мне казался все более уставшим и постаревшим. В последний раз это было зимой перед войной. Было холодно и ветрено. Меня встретила его дочь, весьма неприветливая женщина.

Я спросил ее, где старик.

– Он не выходит больше из комнаты. Ты можешь поговорить с ним если хочешь.

Родакис грелся у печи. И одновременно высекал что-то из камня. Я посмотрел на него, сохраняя уважительную тишину, прежде чем приступить к разговору. Это своеобразный церемониал, незнакомый в западном мире «варваров», которые обычно бурно врываются в разговор и ведут его активно и быстро. Я «огибал» Родакиса подобно тому, как он обх0дит свой дом, прежде чем войти внего.

– Здравствуйте.

– Здравствуй.

Молчание.

– Как дела?

– Ничего.

Молчание.

– Что поделываешь?

– Готовлюсь к путешествию…

И он указал мне на корабль, нарисованный им над камином:

– Да, в большое путешествие!

Я понял. Он готовился к смерти.

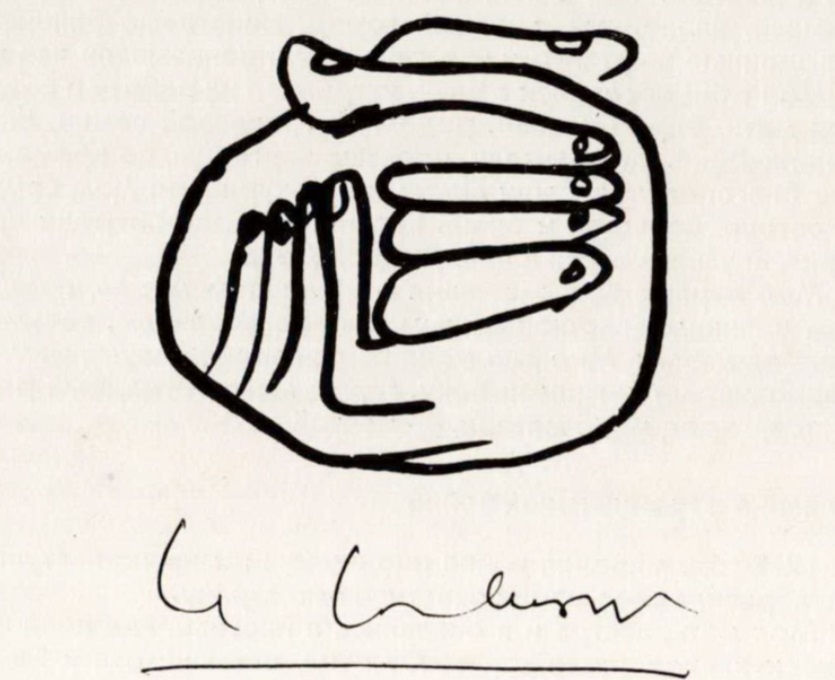

Затем вновь воцарилась долгая тишина, которую я разделил с ним. В это время я увидел, что он, приложив руку к пористому камню, очерчивал острым ножиком контуры своих пальцев. Он вырезал свою руку.

В одно из мгновений, нарушив тишину, он произнес слова, замечательнее которых мне никогда не приходилось слышать:

– Видишь ли, когда меня не станет, будут приходить друзья, чтобы поприветствовать меня, а меня уже не будет. Поэтому я оставляю свою руку. И если ты придешь однажды, то положи свою руку на мою и скажи: «Здравствуй, Родакис, как дела?».

Больше я его не видел.

Потом была война, изгнание, Франция. Много лет спустя, когда представилась возможность, я возвратился в Грецию с женой и детьми, чтобы познакомить их с местами моего детства, местами, где я был счастлив. Когда ты молод, ты всегда счастлив! Это было паломничеством к истокам моей жизни. И, естественно, я предложил пойти K дому Р0дакиса.

Я хорошо знал дорогу, но заблудился. Все здесь изменилось, все вокруг оказалось застроенным. С трудом отыскал я этот дом.

Тропинки уже не существовало. Обыкновенная дорога подводила к полуразрушенному дому. Голов турков не было. Исчезли свинья, орел, часы и змея. Изуродованный и заброшенный сфинкс виднелся в глубине двора.

– Что вам здесь нужно?

Я узнал ее. Это была его дочь-старая, сварливая женщина.

– Я хотел бы увидеть дом. Что стало со стариком?

– Он давно умер.

– Можно ли войти в его комнату?

Комнаты больше не было, она была превращена в дровяной склад.

– Можно ли все мне осмотреть ее? – настаивал я.

Я дал ей немного денег, которые она тотчас спрятала. Мы разобрали охапки хвороста, заполнявшие комнату, и мне удалось добраться до камина.

Рука была на месте. Я наложил на нее свою.

1913-1925 гг. детство в России

Я родился в Баку 29 марта 1913 года. Мой отец, Панайот Кандилис, был греком. Подобно тысячам соотечественников, покинувших свою родину, Трапезунд, в Турции, он прибыл однажды пароходом в Баку.

Баку в начале века был шумным ярким городом, средоточием рас и жестокостей. В нем были все предпосылки для превращения в грязный, зловонный, знойный город. Неистовые бакинские ветры, насыщенные нефтяными испарениями, пронизывали все вокруг.

Мой отец поселился в Баку, устроился на работу и создал семью. Моя мать, Вера Сканави, родом из греческой семьи, была из Ростова-на-Дону. Ее родители, простые торговцы, со временем достигшие благополучия, были людьми культурными. Дом семьи Сканави в Ростове, большой и очень красивый, стоял посреди просторного парка, спускавшегося к набережной Дона.

Мои первые воспоминания о «прошлом мире», предшествовавшем великим революционным преобразованиям, весьма смутны и неопределенны. Мир для меня был заполнен двумя разными и противоречивыми жизнями: Баку, город моего отца, был реальностью, Ростов, город моей матери, – мечтой.

Воспоминания о гражданской войне

1919 год, мировая война окончена, но мир не наступил. Великая Октябрьская революция охватила всю страну.

Моя мать, сестра и я оказались в Ростове, где пока еще царило относительное спокойствие. От отца, оставшегося в Баку, не было никаких известий. В целях большей безопасности мы переехали к моему дяде Николаю, бывшему в то время техническим директором завода в Амвросиевке, в Донбассе.

Но гражданская война не обошла и этих мест. Вскоре после нашего приезда Донбасс оказался в гуще военных событий.

Поначалу происходящие события воспринимались нами, детьми, как приключение. Но по мере приближения боевых операций я начинал понимать грандиозность свершавшихся потрясений. Правда, мне еще трудно было разобраться в том, что я являюсь современником великого порыва, призванного изменить мир.

Мы слышали взрывы и свист летящих снарядов. Район, в котором мы жили, переходил из рук в руки: сегодня он был у белых, завтра им вновь овладевали красные.

К несчастьям войны добавилась эпидемия тифа. Жена дяди, тетя Лиолия, была врачом. Моя мать стала медицинской сестрой. Они приходили домой измученными и отчаявшимися, количество умирающих увеличивалось изо дня в день.

Заболел и мой дядя. Мы вынуждены были изменить местожительство, дабы избежать инфекции.

Однажды ночью, воспользовавшись временным затишьем, дрожа от страха, мои двоюродные братья, сестра и я в сопровождении няньки выбежали из дома и спрятались в сарае.

Уличные бои разгорелись вновь. Мы сгрудились вместе. Средирусых головок выделялась черная, как у негра, моя. Мне было страшно. Страхи усиливались жуткими историями, рассказываемыми нянькой-украинкой при свете керосиновой лампы. Это были леденящие душу истории, навеянные рассказами Гоголя, в которых фантастика переплеталась с действительностью. Она рассказывала нам о чудищах, домовых, о красных казаках, которых мы никогда не видели.

Битва разгоралась в непосредственной близости от нашего дома. Прижавшись к теплой печи, все мы изнемогали от страха. Вдруг наступила полная тишина, от которой стало еще страшнее. Затем удары ружейных прикладов сотрясли дверь:

– Отоприте! Откройте!

В ответ раздались вопли и плач.

Наша няня молилась.

Дверь взломали. Огромные казаки, увешанные патронными лентами, с ружьями через плечо ворвались в дом и в нерешительности остановились, увидев перед собой группу детей, прижавшихся к няньке. Раздался смех, постепенно перешедший в громкий раскатистый хохот.

Один из казаков направился ко мне. Разинув рот, с выпученными от страха глазами я следил за тем, как он движется в мою сторону. Когда же он подошел ко мне вплотную, я заорал громче всех. Он наклонился ко мне, поднял меня на руки и воскликнул:

– Поглядите-ка на этого негритенка!

Из кармана он извлек карамельки и дал их мне. Я перестал реветь и улыбнулся. Теперь я убедился, что красноармейцы-это не страшные чудища, а обычные люди.

Итак, мой первый контакт с революцией был озарен улыбкой.

1925 г. Отъезд

«Патрис» -так назывался пароход, на котором мы плыли. Грязный и неприветливый, он был заполнен эмигрантами.

Мне же, отправлявшемуся в страну – «родоначальницу», это суденышко казалось величественным кораблем. Я плыл навстречу неизведанному. Это наполняло душу волнением. Я ясно представлял себе, что мне предстоит войти в иной мир.

Я покидал Россию с портретом Ленина в кармане. Мне был близок лишь один режим – Революция. Я даже не представлял себе что где-то в мире может существовать нечто иное.

Итак, это было началом перемен.

1925-1930 гг. Юность в Греции

К счастью, в этом чуждом мире светил яркий огонек, освещавший все вокруг и согревавший мое сердце. Это была моя бабушка из Ростова, Александра Сканави, приехавшая в Афины ранее нас.

Она была моим пристанищем. Близ нее я чувствовал себя защищенным. Она была четырьмя опорами моего бытия: добром, терпимостью, пониманием, знанием. Всегда, когда я бывал взволнован чем-либо, она находила ясное и простое объяснение, успокаивающие и убедительные слова. Подобно кудеснику, она ловко и непринуЖДенно упрощала проблему, разъясняла явления и указывал очевидное и естественно приемлемое решение. Это была удивительная бабушка.

Я всегда приходил к ней для того, чтобы излить свое сердце:

– Почему меня считают беженцем? Почему они утверждают, что мы приехали без всего? Что я, по их мнению, должен сделать, чтобы перестать быть бедным? Почему они должны нам помогать?

Вопросам не было конца.

Она отвечала с задумчивой улыбкой, как бы устремляя взор к своему далекому ростовскому дому:

– Знаешь, эти люди воспринимают жизнь иначе, чем мы в России. У них иные привычки. Они совсем другие. Видишь ли, они имеют право желать, и это существенно, чтобы ты стал подобным им. Но ты-и это столь же существенно-ты имеешь право оставаться таким, какой ты есть.

Я понимал это, это меня убеждало.

Но моя бабушка была не только моей защитой и уверенностью, она была источником моих знаний. Она говорила мне:

– Тебя обучают греческому языку, я тебя научу другим вещам!

И это были занятия французским языком. Но не такие, как в школе. Она мне читала отрывки из литературных произведений и объясняла их содержание. Ее чувства и воображение превращали литературу в поэзию, песню, музыку, живопись.

Все это проникало в мой мозг, в мое сердце как удивительная культура, которую мне не представлялось возможным постигнуть в школе или в лицее.

Вечерами бабушка открывала окно и, глядя на небо, читала свои любимые стихи, заставляя петь звезды.

Но наибольшее удовольствие доставляли мне занятия в парке. Во второй половине дня она уводила меня в прекрасный сад, расположенный в самом центре Афин, издавна именуемый Королевским. Гуляющие здесь могли видеть ежедневно, в один и тот же час, очень благовоспитанную, подтянутую, одетую в черное даму в сопровождении своего внука, которую все называли «русская принцесса».

Она мне рассказывала о растениях, цветах и деревьях. Срывая цветок, она называла его по латыни, раскрывала его литературное и поэтическое значение, а затем приобщала их к природному окружению, к аллее, стене или водоему.

Посмотри на этот изгиб! Посмотри на этот сад, как он был построен, не нарисован, а построен! – говорила она мне. Это были слова о пространственной архитектуре.

Она открывала мне глаза и приучала изучать явления и вещи во всех их проявлениях и деталях, рассматривать их отдельно, а затем в сочетании с другими.

Надо видеть явления и чувствовать их! -добавляла она.

Впервые услышал я о том, что дома можно сравнивать с живыми существами. Живые дома, говорящие дома… А также, что стены могут быть унылыми, немыми, безжизненными.

Школа моей бабушки была великой школой, и я многим ей обязан. Ибо именно она преподала мне первые истинные уроки архитектуры.

Каждый раз, бывая в Афинах, я обязательно посещаю этот чудесный сад. Недавно я побывал там со своими французскими

друзьями и сказал им:

– Обратите внимание на изысканность этой кривой, этой стены, убранство этого кустарника, разрастание этого растения, берущего начало здесь, а завершающегося там!..

Непроизвольно я повторял уроки моей бабушки.

К 1926 году я уже стал почти совсем греком; со временем мне удалось заявить о себе.

Переступив определенную ступень социальной лестницы, я был принят в ряде семей, у меня появились «связи», знакомые.

А в народе, по ту сторону общественного барьера, у меня были приятели! Я очень любил своих приятелей – сына парикмахера, сына водопроводчика. С ними я жил их образом жизни, который соответствовал моему. До пятнадцатилетнего возраста продолжалась эта двойственная жизнь.

1930-1935 гг. Студент Политехнического института

Завершив среднее образование, мне предстояло отрешиться от мечтаний, принять окончательное решение, соответствующее реальным возможностям.

Я мог на этом закончить учебу и найти работу. Вполне разумное решение. Но я не был разумным.

Кроме того, я мог поступить в университет, получить высшее образование и стать адвокатом, врачом или профессором. Но это было бы банально.

Я желал иного.

Все члены семьи по материнской линии были музыкантами. Я был непрочь научиться играть на пианино, но жизненные обстоятельства неоднократно препятствовали этому желанию. Я знал, что это неисполнимо, и не мог ничего изменить.

Когда судьба запирает какую-либо дверь, то неизбежно открывает другую. Дверь, раскрывающаяся в мир моего будущего, вела к твердыне науки, которой была в те времена Высшая афинская политехническая школа. И я должен был войти в нее.

Стремясь в Политехнический институт, я рассчитывал освоить благородную профессию безграничных возможностей.

Я не мог отрешиться от сознания того, что в России революция наказала моего отца за то, что он был представителем духа меркантилизма, но приняла и возвеличила моих родственников, занимавшихся творческим и созидательным трудом.

Я хотел стать инженером.

Я был убежден в том, что сегодня, в современном обществе и в грядущие годы в Греции или в любой другой стране инженеры всегда будут занимать господствующее положение независимо от происходящих в мире изменений и потрясений.

Я хотел стать инженером. Но в моем понимании специалист этой профессии не мог ограничить себя узкотехнической деятельностью. Я желал чего-то более широкого, более полного и свободного. В поисках подобного истинного пути постепенно, шаг за шагом выкристаллизовывалась в в моем сознании идея, превратившаяся в призвание. Это была архитектура.

Я должен был стать архитектором.

В итоге мне представится возможность соединить два взаимодополняющих качества, к которым я стремился. С одной стороны, уверенность, точность и картезианский характер, свойственные инженеру, с другой-исполнение моей мечты о вдохновенном, художественном творчестве, предполагающем приобщение ко всем наукам, всем видам искусства, включая и музыку.

Таким образом, в своей будущей специальности я смогу объединить два в прошлом противоречивых основных направления, которые отныне сольются в единый творческий процесс: современная техника и художественное воображение.

Вступительный конкурс был очень трудным. Лишь одному из пятидесяти посчастливилось быть принятым. Я мобилизовал все свои знания в области математики и точных наук, считавшихся основными дисциплинам. Я был охвачен желанием и верой в успех. Я был зачислен в институт.

Как я был горд! Это было в 1931 году. Мне было 18 лет. По моей специальности нас оказалось одиннадцать. Тотчас же, объединившись в дружный коллектив, в один из ярких солнечных дней мы вошли в заветный подъезд института, лелея великие планы: мечтая об архитектуре, великом искусстве, ставшем основной целью нашей жизни.

Что собой представляет архитектура, мы не знали. Пока же мы устремились в институтскую библиотеку и окунулись в изучение специальных журналов. Здесь мне впервые довелось начать раскрытие заветных тайн моей будущей профессии. Здесь я впервые открыл понятие «функция». Я также узнал о том, что Ле Корбюзье принял участие в конкурсе на проектирование Дворца Советов в Москве, выполнив проект, которому не суждено было осуществиться в натуре.

– Дворец – это и есть архитектура! – произносил я зачарованно.

Но очень скоро мне пришлось столкнуться с реальной действительностью. Программа института не включала предметов,

имеющих отношение к избранной мною необыкновенной специальности. Математика, математика, математика, физика, статика, механика…

Мне, столь жаждавшему архитектуры, не давали ее ни капли. Только шквалистые потоки бесконечно скучных дисциплин. И лишь в начале второго года обучения истинное образование захватило нас полностью.

Конгресс СИАМ в Афинах: «Международные конгрессы по современной архитектуре».

Афинский Политехнический институт был полностью изолирован от течений, которые с недавних пор преобразовывали архитектуру в мире. Это динамическое движение возглавлялось архитектором Ле Корбюзье в Париже, Гропиусом и «Баухаусом» в Германии, Мондрианом из группы «Де стиль» в Голландии, рационалистами в Италии и конструктивистами в СССР.

Мне удалось раздобыть советские архитектурные журналы героических лет, и я тайно распространял их в нашем институте. Таким образом я приобщился к этому новому искусству, возглавляемому столь глубоко любимым мною поэтом Маяковским, оказавшим на меня огромное влияние.

Общий характер этих новых направлений был охвачен духом функционализма, отдавшим приоритет утилитаризму, приведшему архитектуру к своеобразному «стриптизу». Он фактически раздевал ее, снимал с нее все декоративные и привнесенные элементы с тем, чтобы оставить лишь главное и необходимое.

Это было полной противоположностью царившему в нашем институте академизму. Мы были далеки от обновляющего движения, искра которого воспламенила меня в 1933 году.

В тот год нам стало известно, что летом в Афинах, в городе, в котором мечтает побывать каждый архитектор мира, состоится Международный конгресс, посвященный новой архитектуре. Но главное заключалось в том, что конгресс состоится не только в Афинах, но непосредственно в нашей школе.

И однажды я был свидетелем того, как в нашу школу хлынул поток – прибыло примерно двести архитекторов, мужчин и женщин. Они тотчас же превратили наши аудитории и классы в выставочные залы и занялись развешиванием генеральных планов и других чертежей, посвященных своим городам.

Мы, студенты, наблюдали за ними, широко раскрыв глаза, так как все это было совершенно новым для нас.

В программе конгресса-проблемы городов. Впервые архитектуру в собственном смысле этого понятия приобщали к градостроительству, которое многими тогда относилось к довольно неясному новшеству.

В 1933 году архитекторы-новаторы сделали гигантский шаг вперед. Отныне градостроительство становилось архитектурным мышлением в социальном масштабе.

Среди участников конгресса были французы, англичане, итальянцы, швейцарцы, немцы, испанцы, скандинавы. Каждый изъяснялся на своем языке. Я же в качестве стороннего наблюдателя с великим удивлением убеждался в том, что, несмотря на разные языки, они отлично понимали друг друга.

Они страстно спорили, обсуждая реальный план города, а не зализанные архитектурные увражи, над которыми корпели мы. Речь шла о жилище, работе, культуре, транспорте. Тогда еще не было речи о вредных отбросах и промышленных выделениях, но эти проблемы стояли уже у порога.

Некоторые участники сравнивали, например, проблемы Барселоны с проблемами Берлина и пытались при этом вывести общие закономерности.

Проходили часы и дни, дискуссии продолжались и разгорались с новой силой; постепенно проявлялась истина, выявлялись общие точки зрения. Особенная роль в этих дебатах принадлежала Ле Корбюзье, который был вездесущ и доминировал над всеми.

Этот человек, с которым мне довелось близко познакомиться лишь 12 лет спустя, должен был выступить с весьма важным докладом в день закрытия конгресса, во время торжественного заседания, организованного в институтском саду. Этого выступления ожидали с большим интересом, в связи с чем на него были приглашены многие представители афинской элиты.

В назначенный час все были в сборе, кроме докладчика.

Изумление. Нетерпение.

И час спустя появляется сконфуженный и смущенный Ле Корбюзье, принося невнятные извинения:

– Простите, я заблудился среди столь прекрасных маленьких улочек старых Афин!

(Много лет спустя Ле Корбюзье признался мне, что он увлекся прогулкой, знакомством с домами, с людьми, беседовал, заходил к ним. Затем он задержался в старинной хлебопекарне, засмотревшись на очень заинтересовавшую его печь и работу пекаря, совершенно позабыв о том, что его ожидают на доклад.)

Как только он начал говорить, собравшиеся тотчас же забыли о его опоздании, о его неуважении к аудитории, будучи увлеченными, покоренными поразительным откровением нового, простого и правдивого, позволившего ему, произнеся лишь несколько фраз, смести в корзину истории двадцать веков архитектурного конформизма.

Для нас, преисполненных энтузиазма молодых студентов, колонны храма рассыпались мгновенно. И на руинах этих памятников Ле Корбюзье указал пути продвижения к новому в архитектуре, новые материалы архитектуры.

Это были не только камень, бетон, кирпич, дерево или металл, но главным образом Пространство – Зелень – Солнце!

Он перенес нас из узкоматериального восприятия архитектуры во всеобъемлющее, изменив и возвысив духовное содержание архитектурного творчества.

Этот доклад Ле Корбюзье ознаменовал великий этап размежевания между прошлым и будущим. Я горжусь тем, что был свидетелем этого исторического момента.

1935-1945 гг. Война и Сопротивление

В качестве молодого дипломированного архитектора я снял помещение для своего бюро и занялся поисками клиентуры. Великие идеи забыты, завершены исследования, похоронены мечты, идеалы.

Я – «господин архитектор», молодой человек с хорошим будущим, со светлой перспективой.

К счастью, мне не довелось зайти слишком далеко в своем ложно начатом профессиональном пути, который прервался три года спустя.

Это было 28 октября 1940 года. Война. Я отправился воевать без колебаний, хотя был ярым антимилитаристом, противником войны, насилия. Я не мог смириться с тем, что люди должны убивать друг друга. Но надо было понять философскую сущность момента. На нас напали, и мы должны защищаться. Это было оправданием.

Истинная причина моего участия в военных событиях, как и в прошлом, заключалась в том, что я не мог стоять в стороне от происходящего, от жизни. Я не должен быть исключением. Я должен присоединиться к остальным. Чувство солидарности звало меня участвовать в коллективном самопожертвовании.

Молодой архитектор – воин, я был убежден, что так же должны были поступить все архитекторы, вовлеченные в это чудовищное противоборство, навязанное событиями. Нам приходилось разрушать, в то время как наше призвание было созидать.

Мне хотелось верить, что позднее мне доведется участвовать в великом восстановлении, в созидании новой, лучшей жизни, нового истинного братства людей.

Но наша битва оказалась безнадежной. Спасая Муссолини, Гитлер направил танковые дивизии в Италию 6 апреля 1941 г. Молниеносно захватив Югославию, неумолимо продвигаясь вперед, гитлеровские войска захватили и оккупировали Грецию.

Афины, угасший город. Моя мастерская закрыта. Приходилось начинать с нуля…

Но что начинать? Заняться было нечем.

Немцы были повсюду, они расхищали и вывозили все. Наступил голод. Ужасный голод.

Вдохновляемый фантастической жаждой свободы, народ поднялся на борьбу.

Для меня Сопротивление означало совершенно иное состояние духа, чем война. Это была священная борьба, требовавшая полной самоотдачи. Уничтожение фашизма было борьбой против порабощения, борьбой за новую, более правильную и более справедливую жизнь. Именно поэтому я целиком отдался этому движению.

Борьба гитлеровцев с движением Сопротивления была непримиримой и жестокой. Они установили режим террора во всех завоеванных ими странах. Это были аресты, захваты заложников, пытки, концентрационные лагеря, расстрелы.

Но население держалось стойко. Фашистам не удалось подавить ЭЛАС (Греческую народную армию освобождения). Действия ЭЛАС лишь ожесточили захватчиков, и их власть зиждилась на кровавых репрессиях, направленных против населения.

В течение трех лет мы вели эту скрытую, многогранную, подпольную, безымянную войну. Это была жизнь тревог и надежд, закатов и восходов.

И вот однажды… На вершину горы Парнас, обиталище Аполлона и муз, добрался партизанский отряд, спасаясь от частей СС, разбивших нашу часть. После долгого перехода, истощенные и голодные, мы, наконец, добрались до маленькой деревушки. Жители накормили нас, после чего мы помышляли лишь об одном: выспаться, забыть хоть на миг этот кошмар, это адское преследование.

Среди ночи нас разбудил церковный колокол. Обычно он возвещал о приближении врага, об опасности, о неминуемой атаке.

Вооружившись, все выбежали на площадь. «Где немцы?» – спрашивали мы. Но навстречу нам двигалась полуодетая толпа крестьян, возглавляемая молодым учителем.

Нет, нет. Радостная новость! Радио сообщило об освобождении Парижа.

Для этих крестьян Париж был олицетворением заглавной буквы означавшей Победу, подобно тому, как это было в прошлом с Афинами, Константинополем и Иерусалимом.

И если Париж – эта далекая и сказочная столица – освобожден, то, несомненно, очень скоро настанет день, когда и они будут освобождены.

Да, это был праздник! Среди ночи на сельской площади, на вершине Парнаса, простые греческие крестьяне, бедняки плакали от радости потому, что был освобожден Париж.

К этому времени партизаны взяли в окружение все основные города страны и готовились к решительному и завершающему штурму. Это было общенародным движением. Но задача заключалась не только в том, чтобы освободить Грецию. Надо было создать новое общество, установить новый строй, ради которого в течение долгого времени с энтузиазмом и надеждой терпеливо трудились те, кто бросился на битву с врагом.

Сопротивление в Греции было не только военным и политическим движением. Оно таило в себе ростки нового будущего, основанного на подлинной свободе, которой не дали нам насладиться орды оккупантов и собственные фашисты. Ради этого сражался народ страны.

Каждый из нас, в соответствии со своими идеями и профессией, стремился принять деятельное участие в национальных усилиях по восстановлению страны тотчас после ее освобождения.

Моя профессиональная деятельность, политические и социальные взгляды, естественно, привели меня к работе над созданием народного жилища.

Поэтому, находясь в глубоком подполье, при полной оккупации страны, в условиях жестокого террора, мы с группой архитекторов – участников Сопротивления – готовили коллектив специалистов для крупных работ по кардинальному восстановлению страны с учетом ее потребностей и возможностей при братском сотрудничестве с соседними странами. Мы объединились в целях глубокого осмысления проблемы и разработки проектов народного жилища, предназначенного для нашей страны.

Именно в этот период я осознал полную меру своей профессиональной ответственности. Избранная мною специальность не могла быть сведена к занятиям абстрактным и чистым искусством. Это искусство должно было быть политически и социально целенаправленным.

Архитекторы, врачи, юристы, писатели, художники, преподаватели, рабочие и крестьяне стремились к единому будущему с одинаковым энтузиазмом в целях создания «ликующего будущего»..

Которому так и не суждено было ликовать.

Греция была освобождена.

Это было торжество, долгий праздник для всего народа и особенно для молодежи, стремившейся продолжить дело, начатое Сопротивлением.

Но наша новая свобода оказалась весьма зыбкой вследствие ряда крупных поражений, понесенных за нашими спинами новыми руководителями международной политики.

В ноябре 1944 года британские войска высадились в Греции и заставили Сопротивление сложить оружие, сдать завоеванную им власть, передав ее временному правительству, руководство которым находилось в Египте. Столько лет борьбы, столько страданий и пролитой крови ради того, чтобы прийти к ультиматуму и к капитуляции! Это было недопустимо, унизительно.

Война возобновилась. Жестокая. Постыдная. В течение месяца мы воевали против наших бывших союзников -англичан.

Осмеяны надежды! Отравлена радость! Битвы декабря 1944 года были самыми жестокими из тех, в которых мне довелось участвовать.

Перемирие, навязанное англичанами, было подписано. Оно предписывало переход всего офицерства Народной армии в регулярную армию.

С двумя тысячами наших товарищей я оказался в концентрационном лагере, под надзором полиции и коллаборационистов, только что расставшихся со своими немецкими хозяевами.

Невероятно! Нас арестовали за то, что мы исполняли свой долг свободных людей и любили свою страну.

1949-1950 гг. Париж

Освобожденная Франция, еще разрушенная Франция стремилась возобновить свои культурные связи с дружественными странами.

Французское посольство в Афинах получило санкцию на предоставление стипендий для учебы и усовершенствования квалификации двадцати молодым специалистам. Через посредство Французского института в Афинах были отобраны музыканты, писатели, актеры, химики, инженеры, художники, скульпторы, архитекторы, которым была предоставлена возможность пробыть от трех месяцев до одного года в Париже. Я оказался в их числе. Мне был выдан паспорт и предоставлена стипендия.

Париж! Еще нищий, но ставший свободным после четырех лет оккупации и страданий. Огромный подарок!

До войны, особенно в годы учебы в университете, мало кому из нас представлялась возможность побывать в Париже. Для меня Париж был не только интересным и красивым городом, но и символом. Париж был средоточием вершин духовного богатства, где люди могли свободно думать, спорить, творить и любить.

Мечта!

И, наконец, Париж!

«Наконец, Париж! Пусть будет славен Париж за то, что он является самой бесплодной из пустынь. Счастливы те, кто приезжает сюда, чтобы гореть в общем безразличии и приобщаться к бурным его ночным страстям. Те, кто недостаточно крепок, могут сгореть. Париж – это земля, в которую врастают корни. В течение двадцатилетия, от двадцати до сорока лет, в эти годы, когда формируется характер, те, кто выдержит испытание, останутся хорошими надолго благодаря Парижу, великолепному источнику энтузиазма».

Я вспомнил этот отрывок из книги Ле Корбюзье, произведший на меня глубокое впечатление в студенческие годы, и это усиливало мое желание увидеть и познать Париж.

Я приехал в эту «парижскую пустыню», желая пройти через нее, не сгорев, с тем чтобы стать «хорошим надолго».

…

Продолжение следует…

Подготовлено Ελένη Τοπούζ специально для Московского общества греков.

Любое цитирование возможно только с указанием источника.